《法华经》中流传着一段穷子喻的故事。一位大富长者的独生儿子从小失散,长者一心要找到亲生儿子,而儿子已沦为流浪汉,是个穷子。长者为了挽回儿子,不惜换上破旧的衣服,和穷子一起掏粪。

在循循善诱和不断地教导之下,穷子长了知识、学了技能,也增加了志气,最终父子相认。

故事里的长者就是佛,而穷子代表的就是众生。

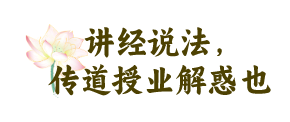

莫高窟第98窟 穷子喻 五代

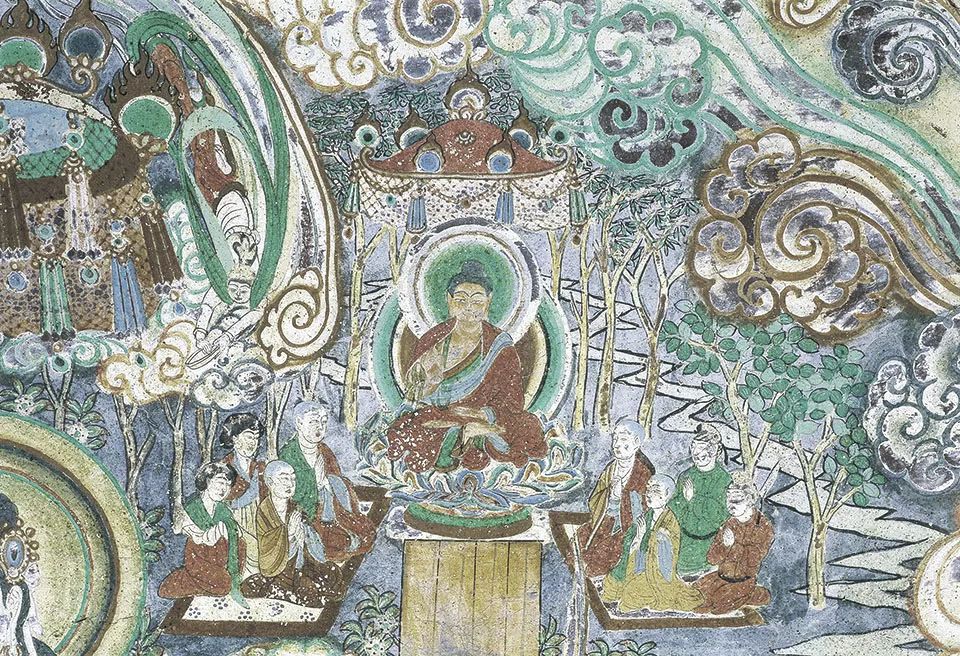

释迦牟尼佛的一生,都在说法布道,度化众生,“传道、授业、解惑”,他是弟子们生命中最重要的导师。

敦煌壁画中大量的说法图,即是佛陀“传道”的场景。

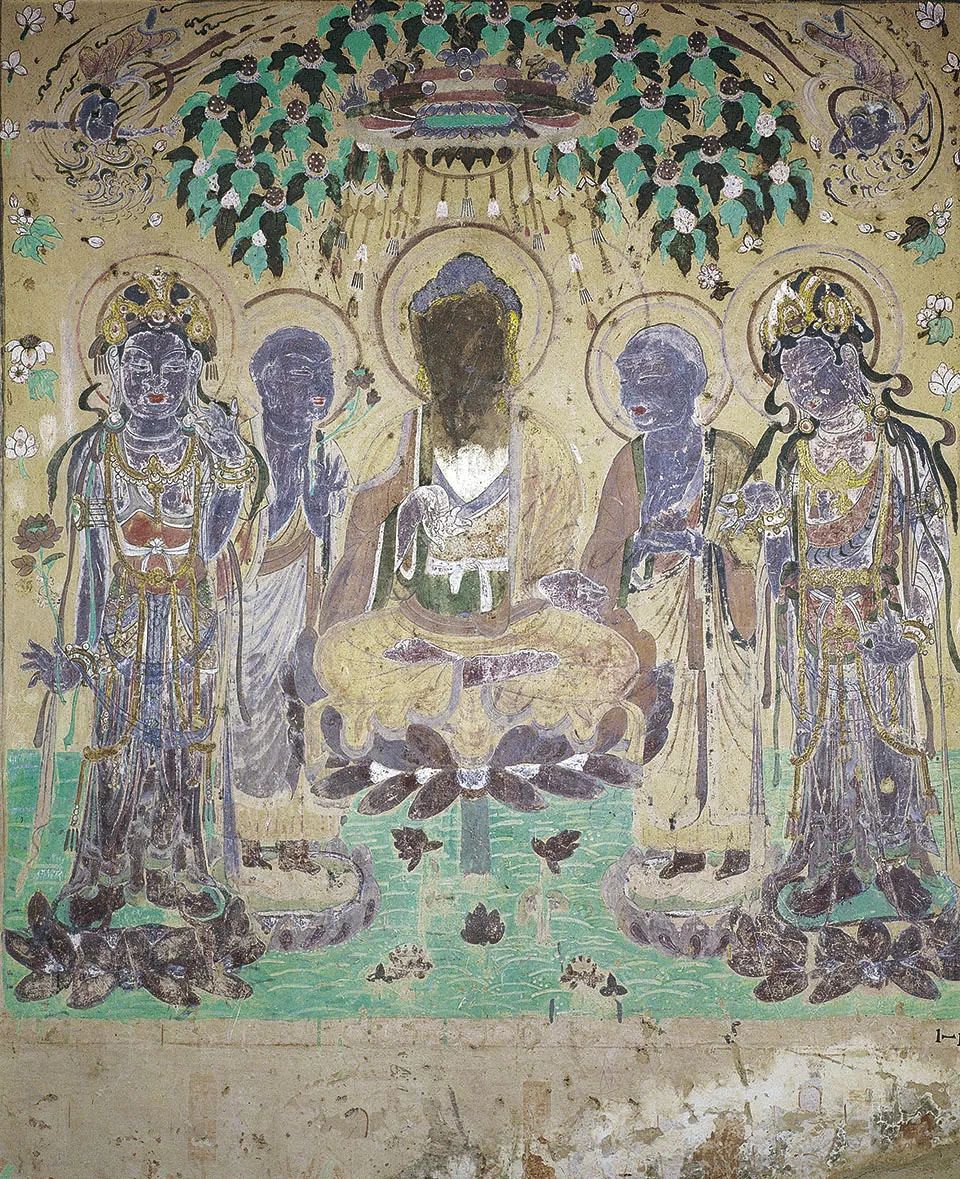

莫高窟第217窟 佛说法图 盛唐

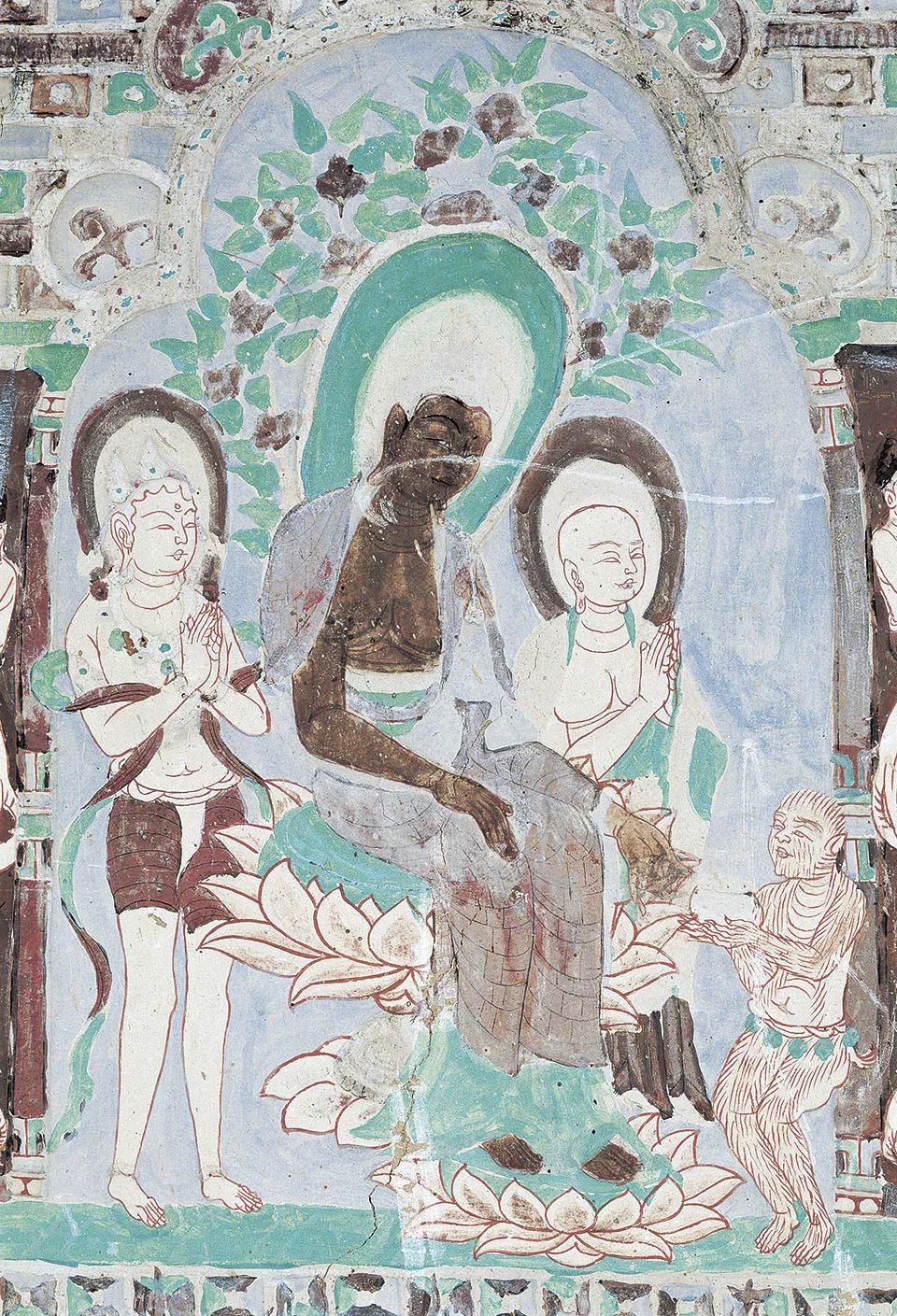

从最初的五比丘授记到弟子无数,佛陀给芸芸众生“授业”。

莫高窟第61窟 度化五比丘 五代

在人生不同阶段,老师为学生消除迷茫、摆脱困境、指明方向。

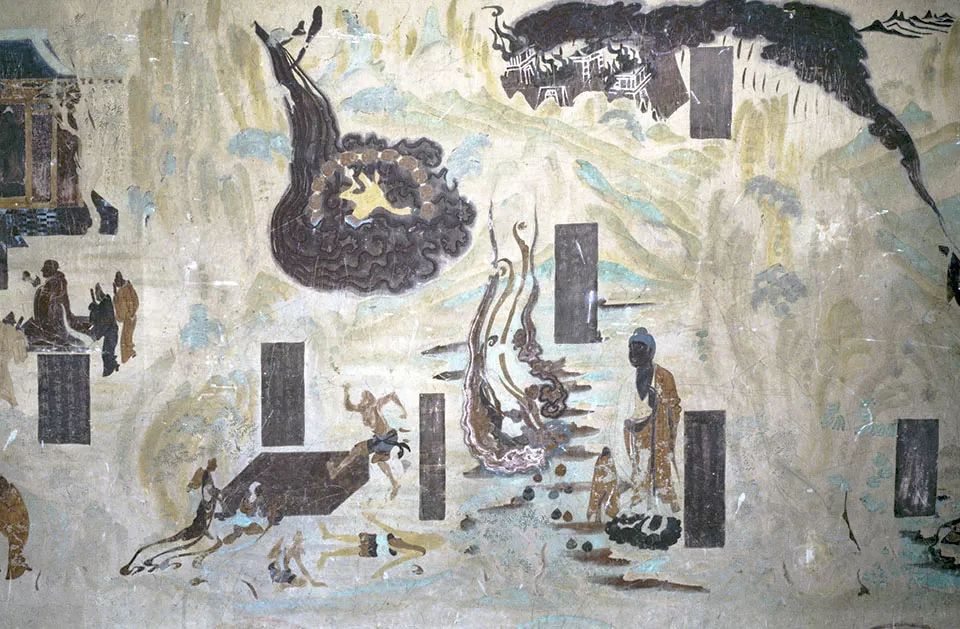

释迦佛在菩提树下降魔成道,他努力净化自心,为自己解惑,亦为众生解惑。

莫高窟第254窟 降魔成道图 北魏

《吕氏春秋》中讲,“古之圣王,未有不尊师者也”。维护师道尊严,自古便是作为学生甚至为人的基本行为准则之一。

释奠、束脩礼是古代学校最重要的礼仪。

奠礼,即陈设肴馔来祭奠先师先圣,“凡学,春,官释奠于其先师,秋冬亦如之。凡始立学者,必释奠于其先师先圣”(《礼记·文王世子》)。

束脩礼,即拜师之礼,是古代学生与老师第一次见面时的一种礼节,“其以乘壶酒、束脩……若献人,则陈酒、执脩以将命,亦曰乘壶酒、束脩、一犬”(《礼记·少仪》),泛指送给老师的礼物。

佛陀作为人天三界导师,自然也最受敬重,壁画中有许多为佛陀供奉各种美食的场景。

悉达多太子成佛之前,牧羊女奉上新鲜的乳糜前来供养。

莫高窟第61窟 牧女献糜 五代

遇到佛陀,连山中的猕猴都采拾树上的蜂蜜,前来供养。

莫高窟第76窟 猕猴献蜜 宋

一个学生,就算再“青出于蓝而胜于蓝”,到了老师面前,也还是要规规矩矩、谦虚谨慎。

壁画中的佛说法图就是虔诚恭敬侍奉老师的明证——佛陀作为人生导师,诸弟子在其面前自然要谦卑、庄重,容不得半点马虎。

莫高窟第57窟 说法图 初唐

在莫高窟第45窟这组非常经典的释迦佛及弟子塑像中,释迦佛端坐中央,众弟子菩萨围绕在佛陀周围,十分虔诚。其中迦叶尊者尽管是年长的上首弟子,仍显得毕恭毕敬。他神态肃然,站姿谨慎,并不像其他几位那样放松。

莫高窟第45窟 释迦及弟子像一组 盛唐

古代学生初次面见老师要行跪拜之礼,《周礼·春官·大祝》记载了“稽首、顿首、空首、振动、吉拜、凶拜、奇拜、褒拜、肃拜”九种跪拜之礼,可谓花样繁复。

而这种礼拜的方式在敦煌壁画中有更震撼的一幕。释迦佛前世为儒童菩萨时,遇到过去古佛燃灯佛,他十分欣喜。当看到佛走过来的路上有一小水坑时,他情愿跪倒在路边,将头发散布于水坑中,让佛踩过。

榆林窟第39窟 儒童布发 回鹘

莫高窟第323窟 佛教史迹画 洗衣池和晒衣石 初唐

莫高窟第323窟 佛教史迹画 洗衣池和晒衣石 初唐

释迦佛为众生传道说法49年,度化一切无量无边能度之人。众生尊其为师,顶礼膜拜,循其道而行。他能令众生明了诸法的实义,证得清净之实相,从而离生死海、归涅槃城,解脱一切痛苦烦恼。作为开山者,佛陀慈悲,已然为后来众生探明真理和方向,如同于黑夜中燃起灯盏,带来光明。

在佛八十岁临将涅槃前,他和众弟子进行了最后的徒步旅行。在途中,他叮嘱弟子:“汝等比丘,于我灭后,当尊重珍敬波罗提木叉,如暗遇明,贫人得宝。当知此是汝等大师,若我住世,无异此也。”“汝等比丘,常当一心,勤求出道。一切世间,动不动法,皆是败坏不安之相。汝等且止,勿得复语。时将欲过,我欲灭度,是我最后之所教诲。”

经过了两千多年,无论佛教如何发展,都遵循着“诸恶莫作、众善奉行、自净其意”的宗旨。做好事,不做坏事,管理好自己,在今天看来特别有着积极的意义。

![]()

◎青岛观音寺所发布的一切内容仅作公益性分享,文章、图片来源于网络,版权归原作者所有,若有版权问题请及时联系处理。文中内容不代表本公众号观点。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。

往期回顾