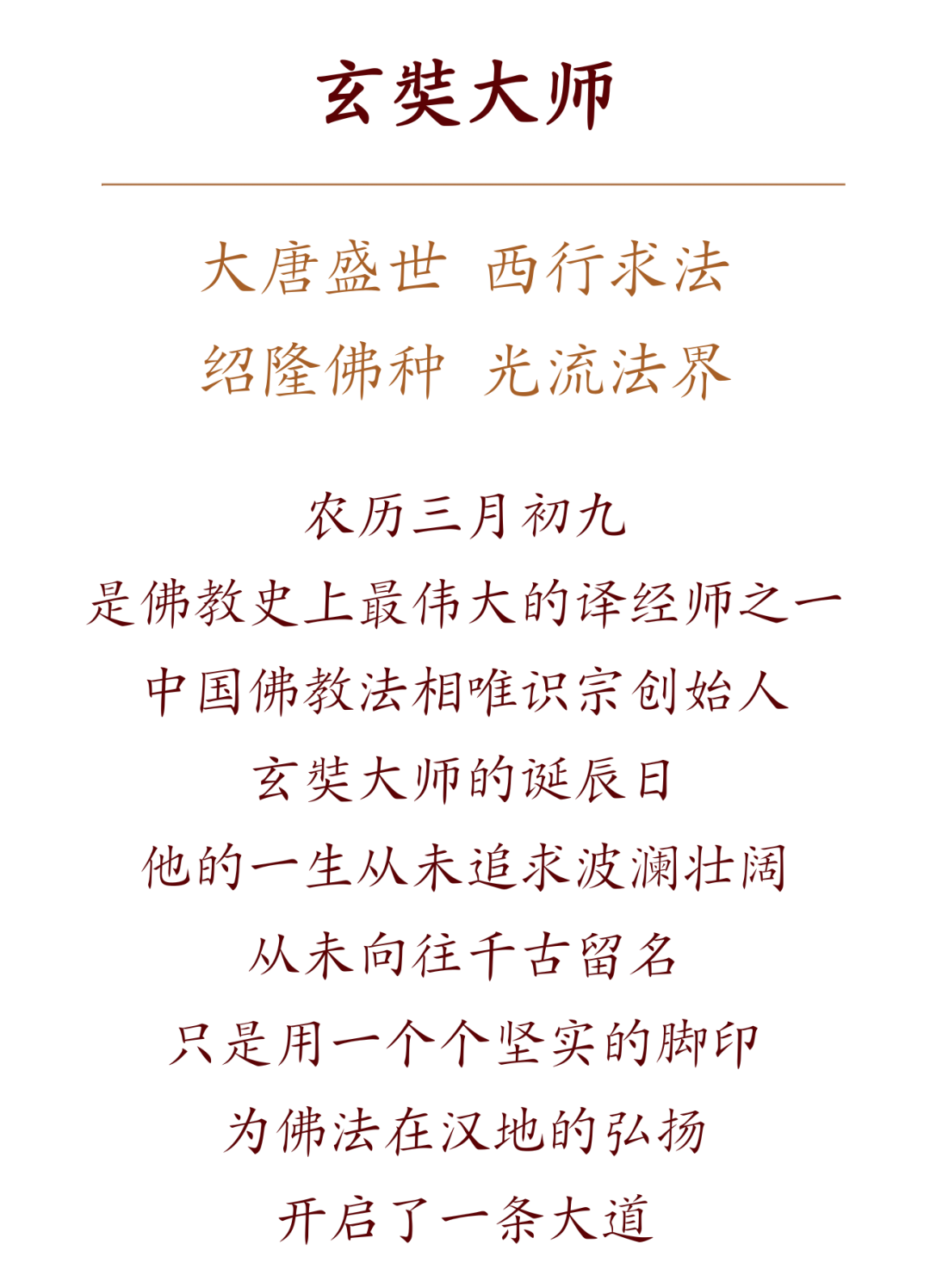

“唐僧”玄奘一生传奇

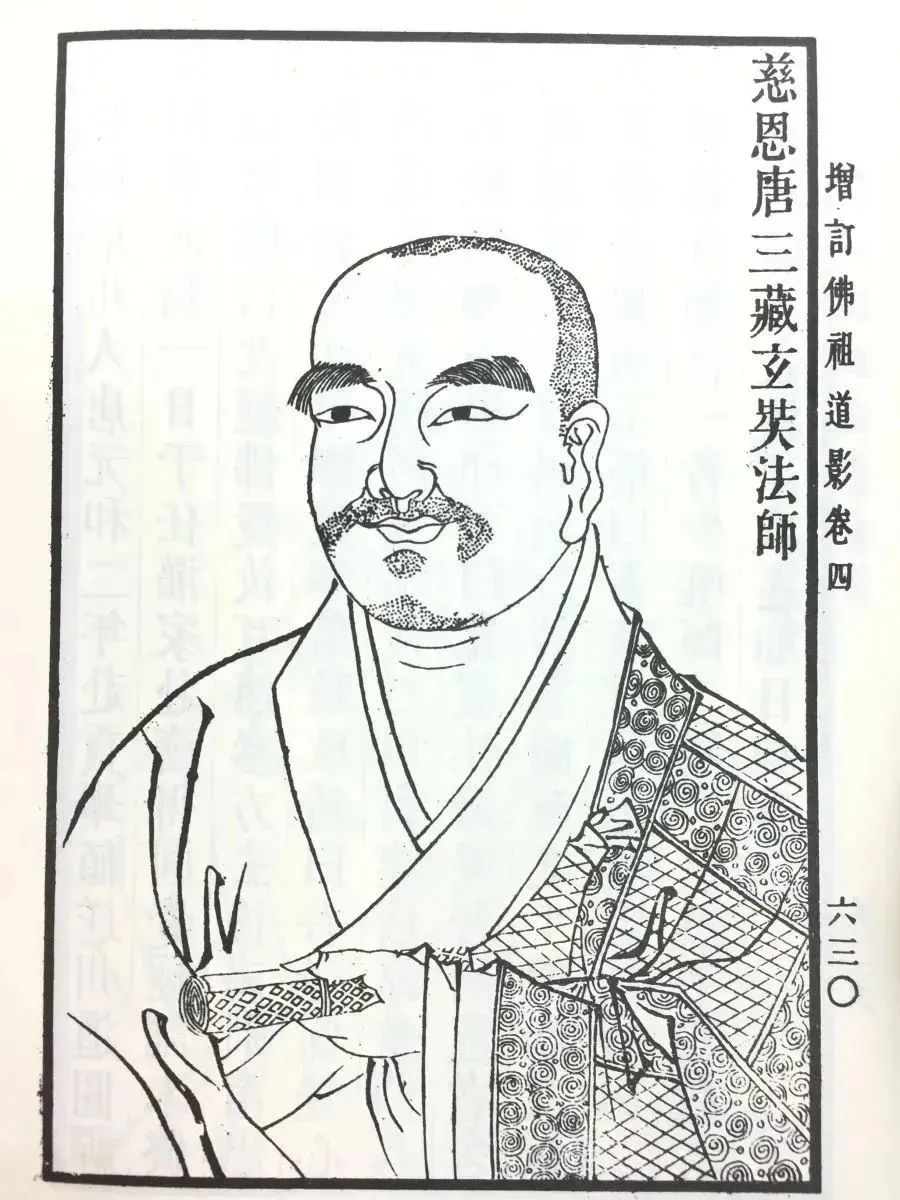

玄奘 (602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,俗家姓名“陈神(yi)”,“玄奘”是其法名,被尊称为“三藏法师”后世俗称“唐僧”。 法师自幼聪慧敦厚,温文尔雅,仪表非凡,勤学不懈。11岁时即能背诵佛经,14岁发愿“远绍如来,近光遗法”,15岁学《涅槃经》、《摄大乘论》。20岁在成都空慧寺受具足戒,并学习戒律。后又北上受习《成实论》和《俱舍论》。 在长安,听当时佛门大德法常、僧辩二位法师讲《摄大乘论》质疑问难,纵横论辩,众人深为其智慧与才学所折服,赞叹他为“释门千里之驹”,法师也因此誉满京城。

知不足,西天取经

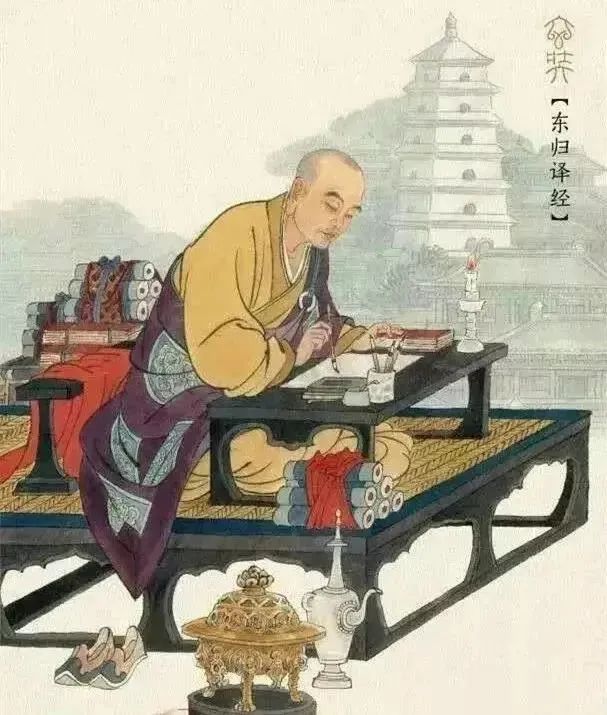

因为当时对一些重要的理论有较大的分歧,法师发愿西行求法,直探原典。贞观元年 (627年)大师结侣陈表,请允西行求法但未获唐太宗批准。即便有“冒越宪章,私往天竺”之患,然而求法决心不改,几番周折,终踏上求法征途。 只身一人,长途跋涉五万余里历经生死磨难,凭着坚定的毅力和无上的信念,终抵达印度那烂陀寺。 在此间的六年中,法师刻苦学习佛教经论,钻研诸部法义。此后,法师游历五天竺圣迹,遍访名师。在异国的土地上,他被奉为“先知”。在佛陀的故乡,他成为智慧的化身。因为他的缘故,大唐的声誉远播万里。大师主张众生平等,消弭偏见,促成不同文明之间的精神交流,超越政治壁垒和地理局限,促进了人类文明的和平与和谐。 如果说大师一生的前半程是成熟自利的解脱之道,后半程就是普度众生的大乘菩萨行。

孜孜不倦,舍身为法

◎青岛观音寺所发布的一切内容仅作公益性分享,文章、图片来源于网络,版权归原作者所有,若有版权问题请及时联系处理。文中内容不代表本公众号观点。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。

一篇文章可点亮无数心灯,青岛观音寺公众号特在此征集引人向善的“精神食粮”,您可讲述人生经历、学佛缘起、修行感悟和改变等。

投稿请发邮件,邮件标注“征文”字样,文尾标注作者姓名、微信号,静候您的文章布施! 邮箱:

qingdaoguanyinsi@163.com