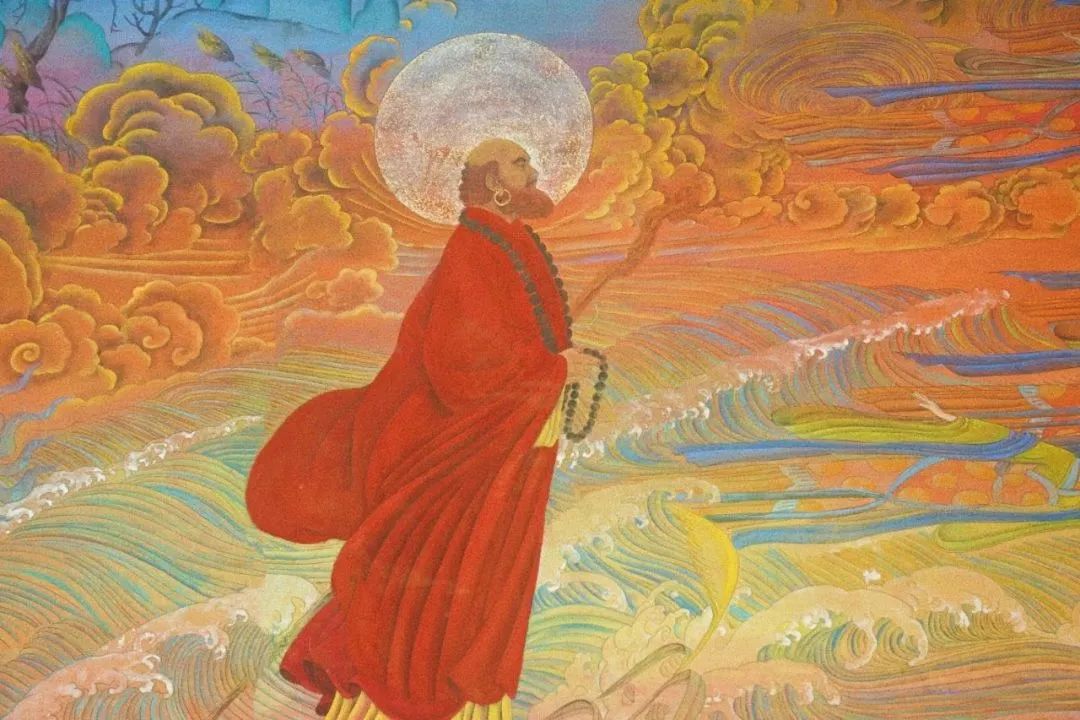

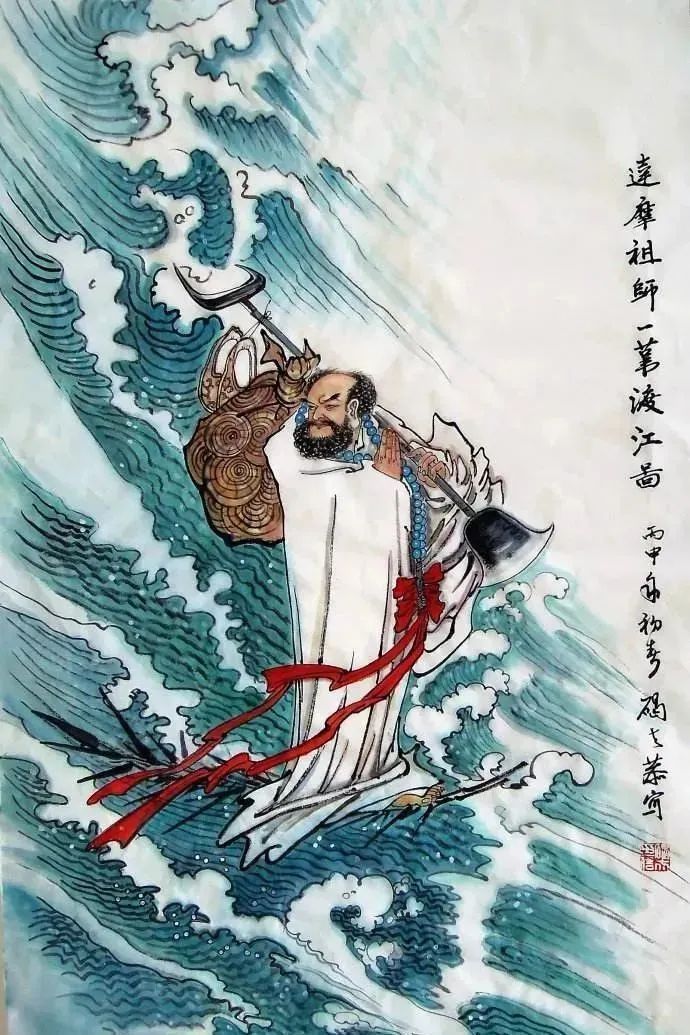

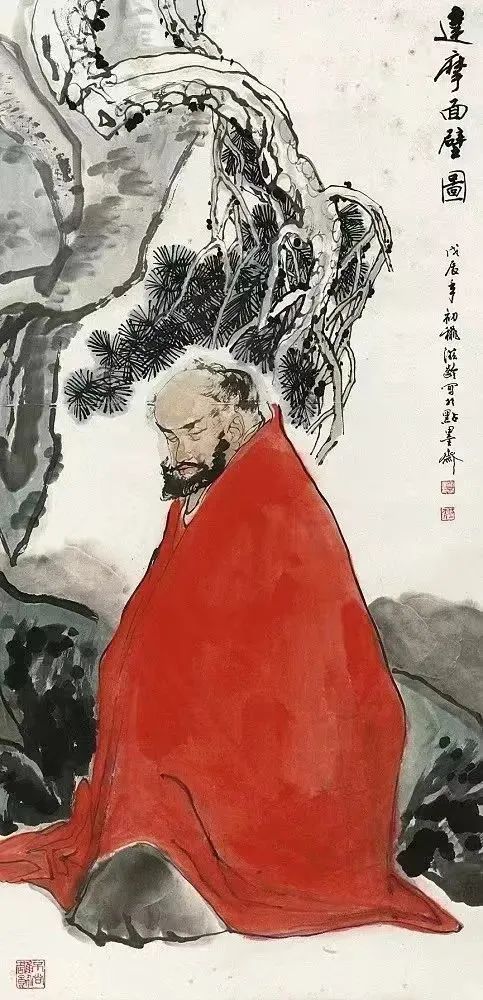

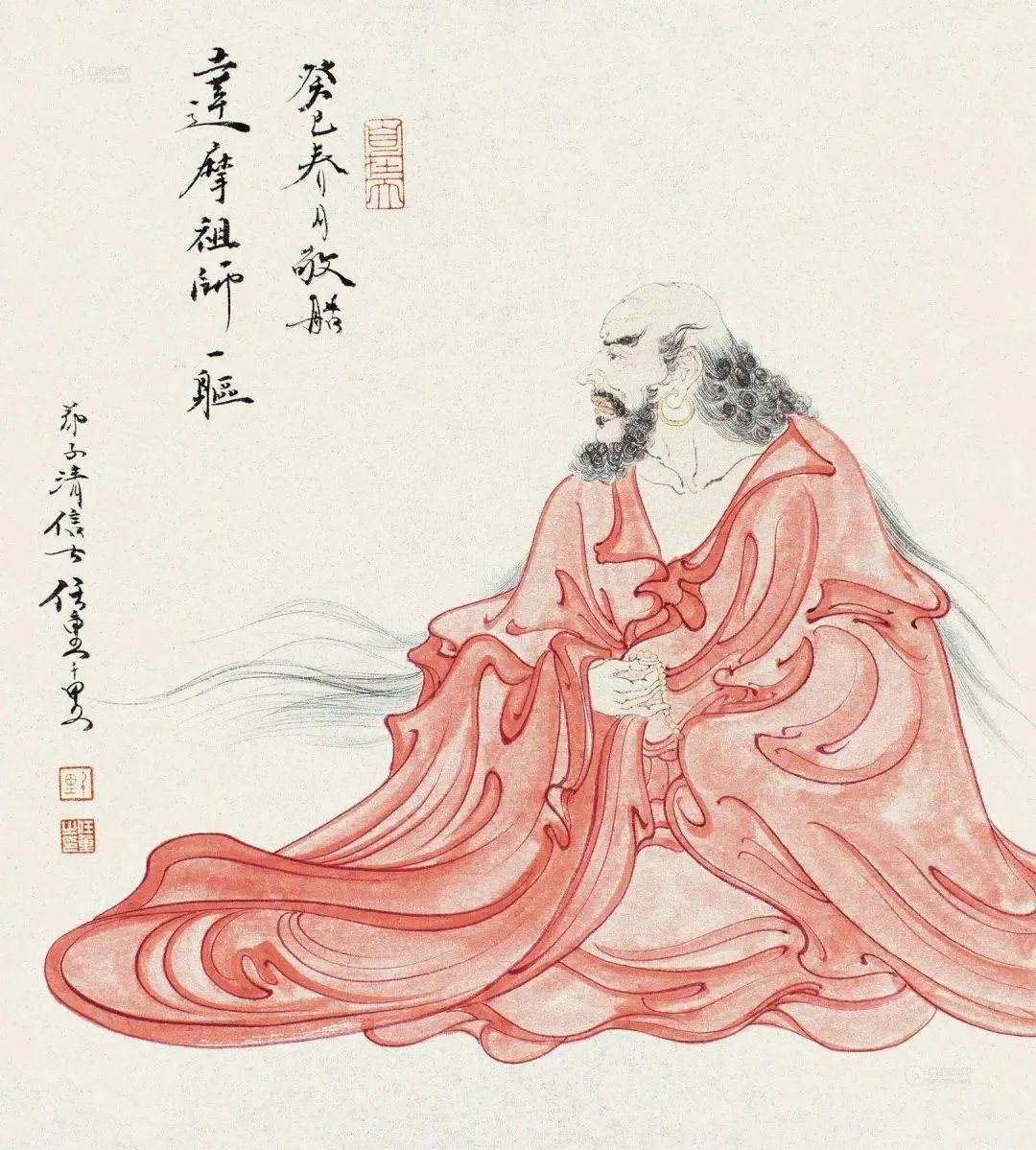

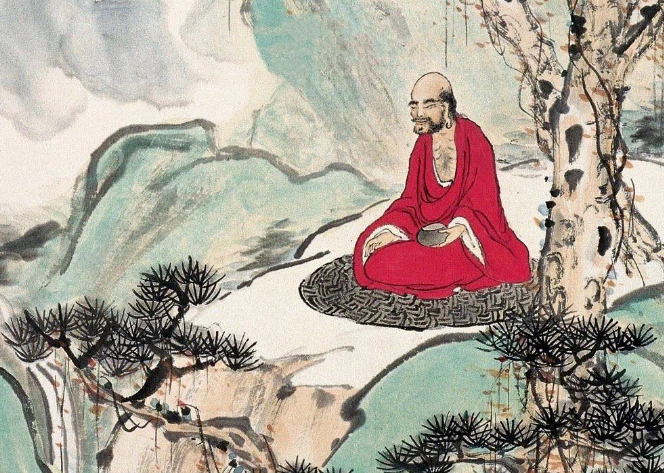

农历十月初五 恭迎达摩祖师诞辰纪念日 印度禅宗第二十八代祖师 中国禅宗初祖 梁武帝时期来到中国 开创了中土的禅宗 经过历代祖师大力弘扬 成为中国佛教最富盛名宗门 拈花一笑 正法眼藏 Bodhidharma 二千五百年前,灵山一会,大梵天王供养释迦牟尼佛一朵金色钵罗花,佛陀拈花,意态安详,却一言不发。众人皆不明所以,唯独迦叶尊者微微一笑。 释迦牟尼佛当即对迦叶尊者说:“吾有正法眼藏,涅槃妙心,即付嘱于汝。汝能护持,相续不断。” 达摩祖师即菩提达摩,南天竺国香至王的第三子,刹帝利,本名菩提多罗。师从二十七祖般若多罗出家。自释迦牟尼佛与迦叶尊者拈花一笑之后,经过二十七代,传至菩提达摩大师。 师父为他起名菩提达摩,就是通晓诸法的意思。他请教师父:“我既已得法,当去什么地方弘扬呢?” 师父指点说:“待我入灭67年以后,当往震旦,设大法药,直接上根。”震旦,即是现在的中国,以禅法接引上根利器的修行人。 无相功德 Bodhidharma 般若多罗圆寂67年后,到中国去的机缘成熟了。达摩在师父般若多罗的塔前辞行,泛舟东渡,历经三年,抵达广州。 达摩东渡,恰是崇佛的梁武帝在位时期。梁武帝得知有这么一位天竺僧达摩的到来,就遣使持诏将他迎至国都建业(今南京)。 双方见面后,梁武帝不无自得地问道:“我自即位以来,写经、造寺、度僧无数,功德如何?” 却见达摩淡淡回答:“没有功德可言!” 被浇了一盆冷水的梁武帝不信,“怎么会没有功德呢?” 达摩说:“人天小果,有漏之因,如影随形,虽有非实。” 梁武帝追问:“什么是真功德?” 达摩答:“真正功德是净智妙圆,体自空寂。这样的功德不是用世俗的方法求得的。” 梁武帝瞬间怼上了:“那请问,世上有没有佛的存在呢?” 达摩祖师答:“没有!” 梁武帝再问:“坐在我对面的是谁?” 达摩答:“不知道!” 几番对答下来,梁武帝难免有些恼怒,显然还不能领悟。两人机缘不契,这场见面不欢而散。 后来,梁武帝结识了志公大师,谈起了与达摩的这番对话。 志公大师从旁点拨,“达摩没说错,本来是有功德的,老是挂在嘴上,要人称赞,就是刻意贪求功德,功过相抵,那不就是没有了”。 志公大师又说,“佛本就不是固定的形式,佛就存在心中,既然您还在怀疑有没有佛的存在,心中自是无佛”。这下,梁武帝才有所悔悟。 一苇渡江 Bodhidharma 达摩走后,梁武帝有所醒悟,派人想要追回达摩。在江边,达摩见有人赶来,随手折了一根芦苇投入江中,化作一叶扁舟,飘然过江北上。 另有传说是神光法师(即后来的二祖慧可)意欲向达摩求法,紧紧追赶而来之时,达摩一苇渡江。 面壁九年 Bodhidharma 达摩游历中土之时,曾在嵩洛地区云游参访。在少室山后山的五乳峰上,达摩择洞禅居,经年累月的面壁修行。 在长达九年的时间里,他几乎从不开口,更不与人往来。人们都不知道他在做什么,都称他为“壁观婆罗门”。 神光法师坚守洞外数年,即便在寒冷冬季,达摩观壁多久,他就侍立多久。终于,达摩祖师决定传法于他,后世称为二祖慧可。 《续高僧传》中记载,“达摩禅师以四卷楞伽授可曰:我观汉地,惟有此经,仁者依行,自得度世。” 只履西归 Bodhidharma 关于达摩祖师的归宿也是众说不一。一种说法是,在汉地传道时,遭遇五次投毒加害都被识破,但第六次时自觉教化因缘已尽,也已有了传人,便不再自救,示现入灭,并安葬于熊耳山。 三年后,北魏使臣宋云出使西域,回来的路上在葱岭(今帕米尔高原)遇到达摩,还见他手里提着一只鞋。 宋云问,“大师哪里去?”达摩答:“西天去”。回来后,宋云禀报此事,达摩的弟子们开棺一看,原来是空的。 “只履西归”很可能是一种期望,是对《续高僧传》中,达摩祖师“游化为务,莫测所终”的一种想象。 一花五叶 Bodhidharma 达摩祖师学问渊博,既为有部宗匠,又精通大乘两派宗义,三藏五明,无不博通。但是,他传授的禅法却极为朴实简练,由他开始的禅法堪称是中国佛教史上的一次革命。 经过二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍的代代衣钵传承,得遇六祖惠能现世后,禅宗一脉高僧辈出。 最终,一花开五叶,形成了沩仰宗、临济宗、云门宗、曹洞宗、法眼宗这五大禅门宗派。 据传,达摩祖师传法给二祖慧可时,曾有一偈:“吾本来兹土,传法救迷情。一花开五叶,结果自然成”。一千五百年后的今天,汉地寺院大部分都是出自这“五叶”。 顶礼禅宗初祖菩提达摩大师 ◎青岛观音寺所发布的一切内容仅作公益性分享,文章、图片来源于网络,版权归原作者所有,若有版权问题请及时联系处理。文中内容不代表本公众号观点。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。 青岛观音寺 客堂电话: 0532-82960939 《互联网宗教信息服务许可证》编号 鲁【2022】0000015