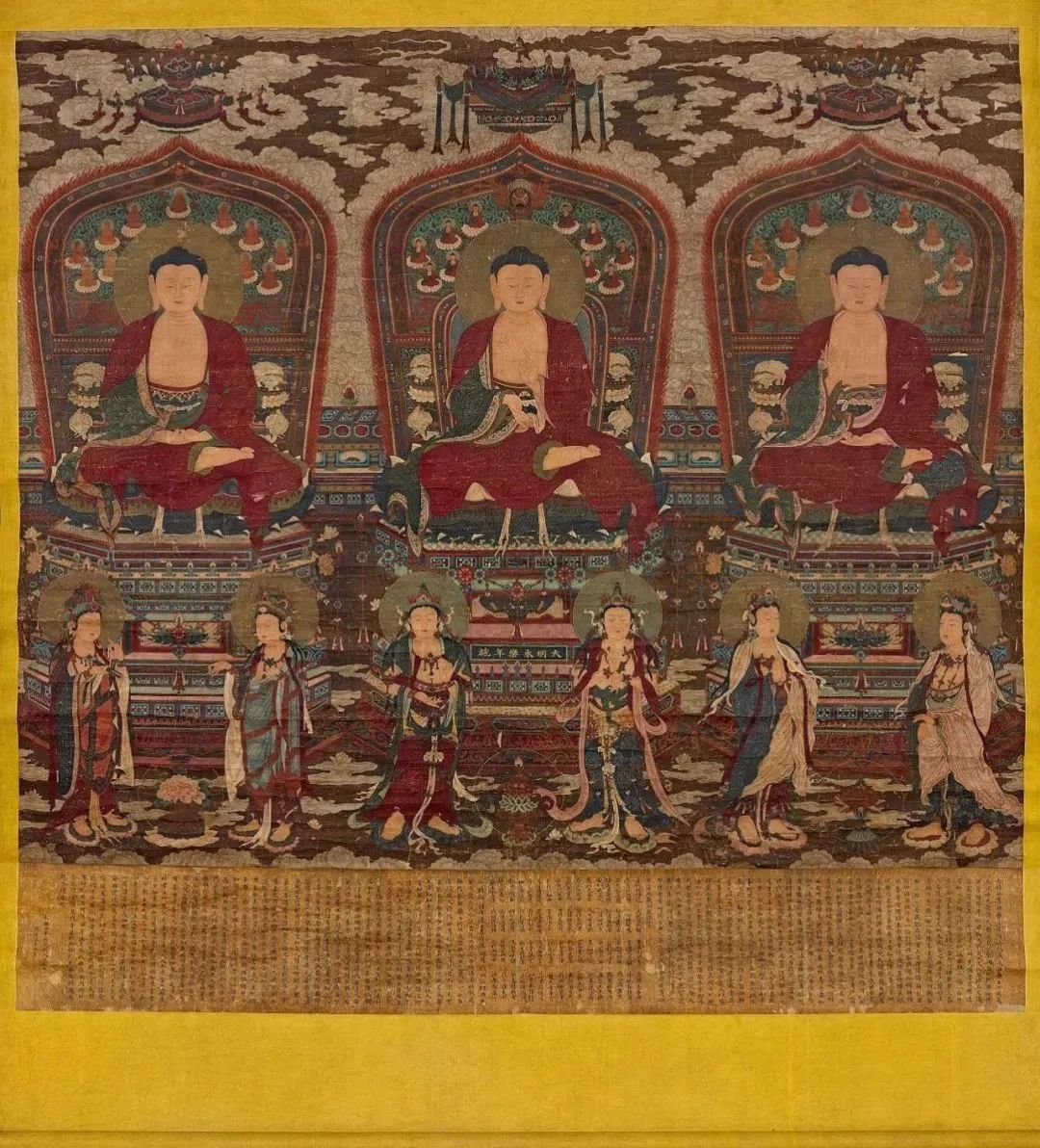

三世佛六菩萨宝相《妙法莲花经·法师品》

明永乐御制

这是一幅明永乐四年(1406年)由皇家御制、周王朱橚供奉的三世佛与六胁侍菩萨绢画像。其尺幅之巨大、品级之高贵、风格之独特、绘制之精良、品相之完好,堪称世间罕有。

此幅佛画的风格非常特别,画面上佛像躯体浑厚,菩萨体态丰腴,装饰繁缛,佛与菩萨衣纹飘逸流畅,色彩富丽沉稳,整体风格具有明代佛画的鲜明特点,它与山西永乐宫、青海瞿坛寺、甘肃永登妙因寺、河北石家庄毗卢寺、四川新津观音寺和北京法海寺等寺庙保存的明代壁画上的佛菩萨像风格颇为相似。

但是,仔细观察分析我们不难发现,它与国内现存的这些明代壁画上的佛像风格存在着明显的区别,表现出鲜明的个性化特点;而追溯其个性化特点的源头,我们又会惊奇地发现它带有元代中原地区佛教绘画的鲜明遗风,同时又吸收和融入了元代流行于内地的藏传佛像艺术元素。

在此幅画像上表现十分突出,具体可以归纳为四个方面:

其一,躯体造型。佛像躯体浑厚,胸肌宽厚高挺,双肩圆满;菩萨体态丰腴,姿态优美,它们的体型比起明代同类造像略显丰臃,因而稍显笨拙,尤以释迦牟尼佛下面的两尊胁侍菩萨像最为明显。

这样的躯体造型在宋元壁画上比比皆是,典型实例如:山西高平开化寺大雄宝殿宋代壁画上的佛与菩萨像,美国大都会博物馆收藏的山西洪洞广胜寺《药师经变》壁画上的药师佛与胁侍菩萨像等。同时在杭州飞来峰元代汉式风格的石雕佛像上,我们同样可以感觉到这种造型风格的历史渊源。

其二,头部和面部特征。佛像头部浑圆,头顶肉髻微隆,肉髻正面安摩尼宝珠,面形圆润,肌肉饱满。此为中原地区宋元佛像常见的头面特征,虽然明代晚期又重现了这一样式,但佛像整体艺术气韵已大为减弱,时代差别十分明显。菩萨面部亦然,而其头戴的花冠和头顶的发髻尤其值得注意,形制独特美观,装饰繁复讲究,亦具有元代菩萨像头面的明显特点。

其三,衣着与装饰的样式。佛像上身内穿双领下垂式长纱,外披袒右肩袈裟,右肩搭袈裟边角,下身着僧裙,腰间束宝带。菩萨上身横披天衣,下身长裙曳地,胸前挂单股项圈,项圈上坠花瓣形璎珞。

佛菩萨的这一衣着与装饰样式与山西广胜寺《药师经变》壁画上的佛菩萨像几乎完全一致,在青海瞿坛寺瞿坛寺殿明代洪武二十四年(1391年)壁画上我们亦可看到这种装饰样式的延续。

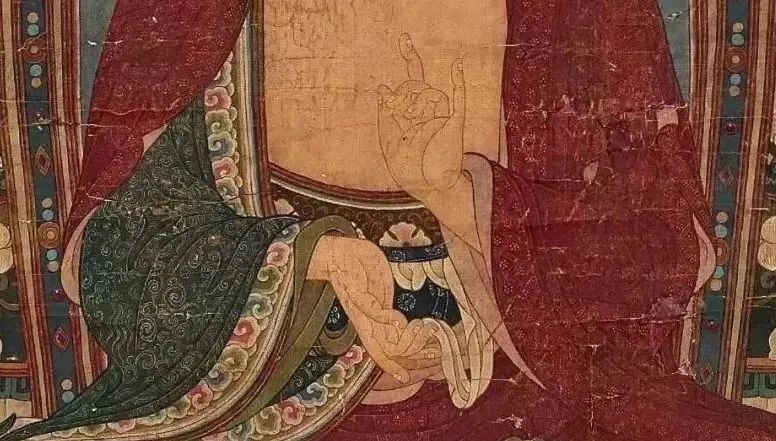

其四,手印。它们完全不同于我们现在看到的同类佛菩萨像的手印,因为我们现在看到的佛菩萨像多为明代中晚期和清代的作品,它们的手印皆已程式化。通过比较分析,我们不难看出这些佛菩萨像手印明显保持了宋元造像的特点,在河北正定隆兴寺摩尼殿壁画和山西宝宁寺水陆画上,多尊与此幅画像上佛菩萨手印完全一致的图像,如隆兴寺摩尼殿壁画上的西方三圣像、宝宁寺水陆画中的三世佛和西方三圣像。

目前,隆兴寺摩尼殿壁画和宝宁寺水陆画尽管被普遍认为绘制于明代,但它们的风格都体现了宋元绘画的鲜明特点,尤其是隆兴寺摩尼殿壁画,宋元风格特点尤为突出;当然也有观点认为这两处画作就是元代绘制的,属于元代佛教绘画的经典之作。

在此幅画像上的表现也十分明显,主要有三处:

一、三世佛的背光,皆为巨大的半舟形式。这一形式明显来源于元代藏传佛教造像中流行的马蹄式背光,在元代西藏佛教造像和唐卡上非常多见,而在元代中原地区也十分流行。典型实例是《碛砂藏》元代补刻经典扉画上佛像的背光,它与此幅三世佛像背光形制基本相同,可以看出它们之间明显的渊源关系。

二、背光上的动物装饰,尤以释迦牟尼佛像背光上的动物装饰最为齐全。其顶端是大鹏金翅鸟,下面佛像身光两侧依次为龙、狮子和大象。这一装饰明显是从元代藏传佛像背光上“四拏具”的形式演化而来,只不过进行了适合中原文化的细微调整和改造,将位于佛像肩头的摩竭变成了汉地崇拜的龙。

三、莲花瓣,位于须弥座最下方。莲瓣宽大颀长,头部饰有卷草,形制美观大方,为元代藏传佛教中典型的莲花瓣样式。此种莲瓣元代时在中原地区流行也十分普遍,不仅流行于佛教艺术作品上,而且瓷器、铜器等生活用器上也可常见这样的莲瓣形式。

以上三处藏传艺术特征,当然都是从元代中原地区的藏传佛像艺术中承袭而来,与元代藏传佛教艺术在中原地区广泛的传播密不可分。

元代崇重藏传佛教,藏传佛像艺术伴随藏传佛教传入中原内地,并得到广泛传播和极大的发展。为了藏传佛教的传播所需,朝廷特设“诸色人匠总管府”,下设“梵像提举司”,负责藏传佛教寺庙佛像的塑造。在这个机构中,集中了当时汉藏塑像的名家高手,著名的尼泊尔艺术大师阿尼哥和其弟子汉人刘元皆供职于其中。

对于这幅佛画的风格特点,我们基本可以这样定位:它一方面承袭了元代佛画遗风,吸收了元代佛画中的汉藏艺术元素,同时又在艺术形式和表现手法上进行了大胆的发挥和创新,从而开启了明代中原佛画艺术的新风尚,开创了明代中原佛画艺术的新风格,在中国佛教绘画艺术史上具有承前启后的重要地位和影响。

它为明代中原佛画艺术开创了新的标准的图像范式,这种范式后来不仅成为宫廷佛画的标准样式得到不断传承,而且得到佛寺和民间的广泛模仿,自明代至今一直相延不衰,影响至为深远。

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,文章、图片来源于网络,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。