初学佛时和一些志同道合的居士在我家诵经,以念地藏经为主,每周日念三遍,最多七遍,平时晚上念一遍;金刚经有时也念。

那时的我们认为念经的遍数越多,功德就越大,但是真正诵经的功德意义还是不明白。后来经历了一件事情,一旦悟了真的是茅塞顿开的感觉,原来读经的功德所在是依佛的教言去奉行——依教奉行。

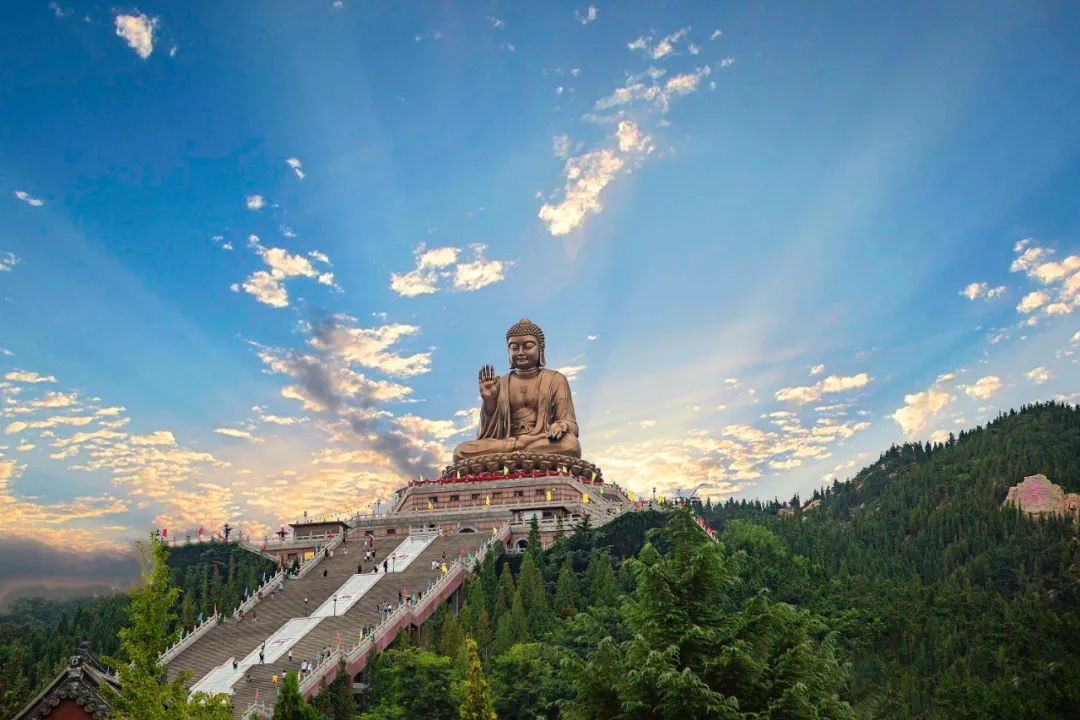

那时候,我经常组织居士们朝拜九华山和崂山那罗岩窟,三步一拜。有一次组织去朝拜龙口大佛,旅行社一日游的形式,大巴车99元当天往返。约好集合地点,当时四个车,三个大的沃尔沃,一个小型巴士。

我把前三个大车安排好了,上了最后小车,上车一看没座了,一个六十岁左右的老太太带着小孙子。我就提醒,小孩要抱着没有座位,结果被训斥一顿:“交一样的费用,凭什么坐小巴士”。我一看,大家去朝拜如果吵起来,闹得大家心情不好,哪里还有功德,我就没吱声,到前面拿了张报纸坐在楼梯上,还安慰自己觉得挺好挺宽敞,就是视线差点。一路无事,在大佛那里绕佛、拍照,还拍出了殊胜的佛光。

回来的路上,那个老人家一路骂骂咧咧,无非叨叨出一样的钱车的大小却不一样,这个车没有大车舒服。车上没人搭理她,她的脏字越发多了起来。途中我到后面看看车上有没有晕车的,跟乔居士(发小)拿点吃的,她问我“真烦人,她骂谁呢”,我说骂我呢,她把我当旅行社导游了,我不吱声,她认为好欺负,过嘴巴瘾了,或者想退钱,白占便宜。乔居士火了,要找她理论,我说你这不是白学了!老太太自说自道,你不理她,全当消业了。我们累生累世造的业总得消,白捡的给我消业的机会,我不火你火什么!下车时,乔居士告诉她“阿姨她和你一样也是出钱旅游的,一分不少,她只是义务为大家服务照顾大家”。那位老人目瞪口呆。

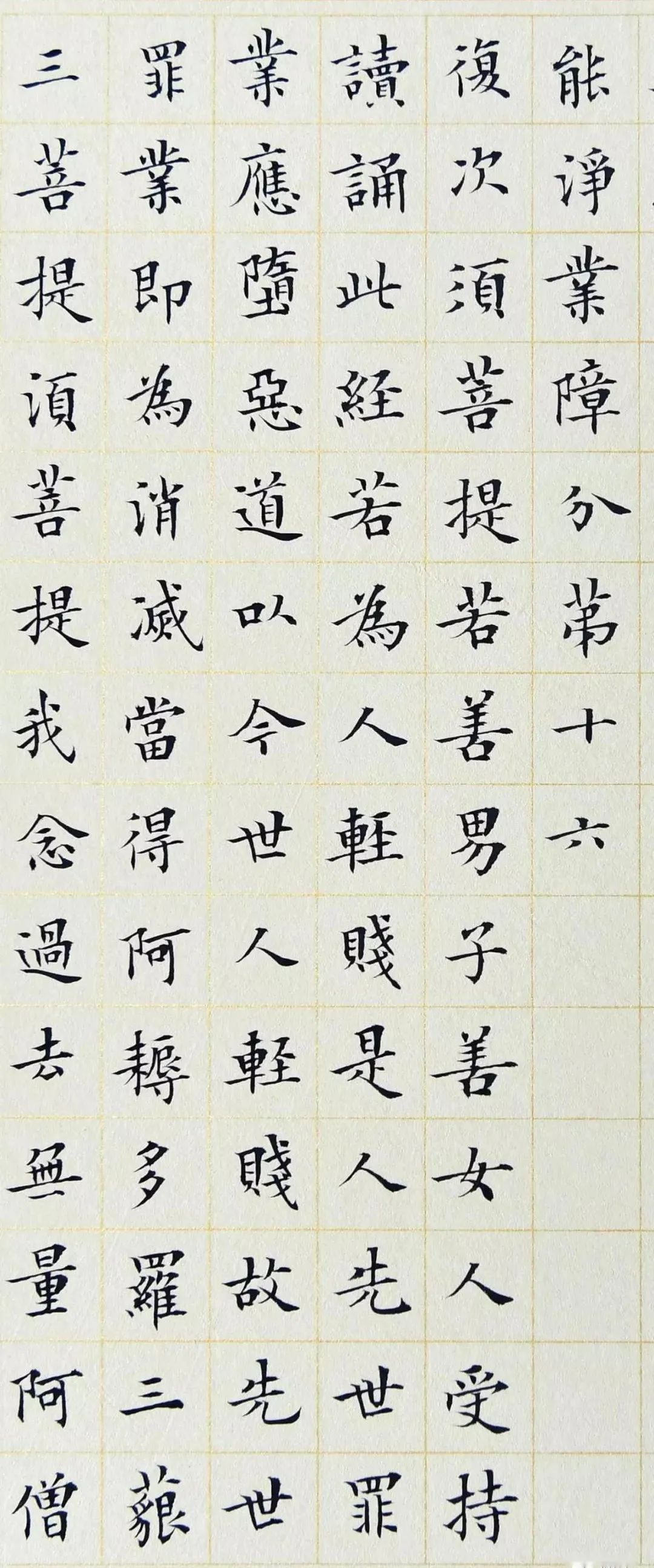

后来周末一起以这件事闻思,我们经常读金刚经,第十六品能消业障品,浅显易懂——“复次须菩提,若善男子、善女人,受持读诵此经,若为人轻贱,是人先世罪业,应堕恶道。以今世人轻贱故,先世罪业,即为消灭。”那天被老太太骂,开始我是生忍着,不愿让大家不开心,后来突然脑海里就跳出这一句,瞬间清凉了,经不是读就有功德就能消业,而是要依教奉行。佛菩萨的加持无所不在,佛说了能消业障就能消业障。为了大家出门法喜充满所以要忍着不能吵架,受点委屈无所谓,这就是菩提心,有了发心才能得到加持,譬如殊胜的法器才能承接甘露。结果虽然老人家的言语越来越恶劣,我的心里却无有任何的烦恼,只有怜悯她的无知。

从这件事后,感觉自己因为放下的越来越多,所以后来修忍辱就轻松,修行而得到的法喜就越来越多,对金刚经的精华“应无所住而生其心”有了越来越深的体悟。如何上供下施,时时观察是否有所住,是否有傲慢心,是否有求回报的心?安忍的对境来了如何生其心,生的是什么心?

父母长辈领导对自己无论对错的训斥做消业想,朋友同事陌生人对自己的诽谤,口舌,乃至误会做消业想,是否就少了争执,少了口业,少了烦恼嗔恨,这就是看破放下!看明白了原来这可以给自己消除业障的道理,自然就放下了烦恼!

还有一次,学佛不久,有个一起学佛的居士晚上吃饭后来我家诵地藏经。她身上蒜味很重,我问她,你怎么还吃大蒜?她说嗯?不能吃吗?五戒里没有不吃大蒜啊。我不吃肉不吃海鲜,大蒜也不能吃?我问她你念地藏经十二品里是否佛说“慎五辛酒肉,邪淫妄语及诸杀害”,她说好像是有这一句。为何要戒五辛,佛在楞严经里有详细解释。我们讨论了一晚上这个话题,经不是“念”就有功德的,经是佛陀对我们的谆谆教导,如果不去照做,不去行持,如何得到加持和利益?每天只是念念有词,岂不是迷信佛教?

佛教不是盲目信奉就可以,佛教是佛陀的教育。佛教是真正的无神论,因为不是盲目学神。当时我们初学佛诵地藏经时还不知道太多道理,但是佛在地藏经第四品详细的说了各种果报,我们都会在讨论时一一对照、一一忏之、一一改之,一一功德回向之,以期业障消除,罪业消灭,真正践行忏悔偈:

罪从心起将心忏,心若灭时罪亦亡。心灭罪亡两俱空,是则名为真忏悔。