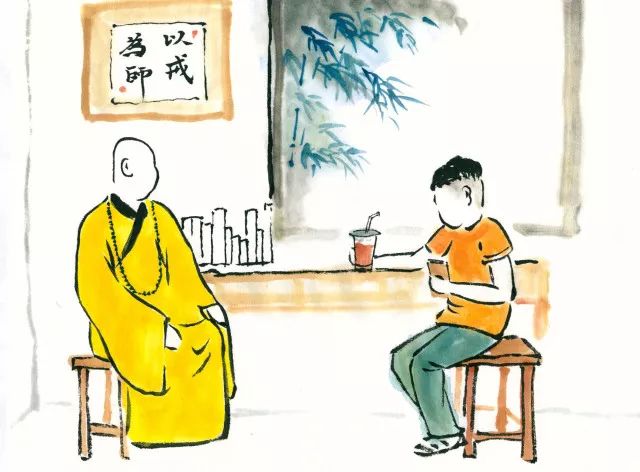

学佛不离三宝

在佛陀涅槃后

佛法的弘传便有赖于僧团

而僧团的根本便是僧人

我们要想修学佛法

自然离不开向法师请教

那么身为居士

在日常修行中

又该如何与法师相处呢?

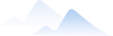

学法初期

由于不懂佛理和戒律

居士们在亲近法师的过程中

虽然心存恭敬

但恭敬的原因却往往并非“佛法”

而是他所误认的身份。

壹

法师≠算命大师

大师,

求您给我算个姻缘呗?

法师≠心理医生

贰

师父,这段感情让我很痛苦

我应该怎么办?

叁

法师≠财神

“嗡嘛呢呗美吽!

求大师作法,让我发发发!”

法师≠网红偶像

肆

“不枉我驱车万里!大师果然高!求合影!求签名!”

法师出家

是为弘法利生

他可以像观音菩萨那样

以种种方便、种种身份、种种样貌

来为我们宣说佛法。

但“方法”、“身份”、“样貌”

不过是指月的手指

我们可以欣赏“手指”

但更要看见手指指向的“月光”

学佛一段时间后,

内心对佛法更为恳切,

对法师也更为亲近,

但往往因为对“亲近”的错误理解,

对法师的“恭敬”与“亲近”

渐渐转变为“贪爱”或“随意”——

0

1

法师≠病人

“你怎么又瘦了!给你带了点补品,好好补补!”

法师≠父母/子女

0

2

“师父,数日不见,我有点想你了...”

法师≠聊天茶友

0

3

“唉,你说为啥我会遇到这种甲方,作孽啊...”

0

4

法师≠业务员

“你放心,我和他熟,我让法师帮你!”

法师出家是要修戒定慧、成佛度众生。居士护法,则是要护持法师修行。

若遇见法师不思恭敬,护持百般皆为世间俗情,并以俗情揣摩师父用心、扰乱师父修行,于师于己,岂不可惜!

学佛一段时间后

内心对佛法更为恳切

对法师也更为亲近

但因为累劫以来的“我执”

对法师的心态

由“恭敬”转为“随意”

由“随意”转为“轻慢”

“我”功德大

壹

“我做了那么多“功德”,你们就应该顺从我!”

贰

“我”智慧高

“你讲错了!和我知道的不一样!”

亲近法师

广行善举、研习善法

这都是值得赞叹的行为

但如果没有恭敬的心态

没有求法的恳切心愿

不能从中切实反省生命,对治烦恼

再多亲近法师、获得再多功德

理解再多经论的文字

也不过是增长“我慢”的枷锁

唐太宗曾问玄奘大师

“我想供僧

但又担心他们没有修行

大师,您怎么看?”

玄奘大师随即开示

昆山有玉,混杂泥沙

丽水生金,宁无瓦砾

……

凡僧虽不能降福

修福须敬凡僧

因为还没成佛

所以每个人都要学习

学习就是因为有不圆满的地方

居士在学习,僧众也在学习

正所谓“法从恭敬中求”

在这个互相学习的过程中

我们可以从身、语、意

做出这样的尝试

穿着得体

衣着得体庄严、不穿拖鞋背心、不穿暴露着装、不喷浓重香水、不戴鲜艳饰品

称呼如法

请问法师的‘上下’如何称呼?

当我们来到寺院

想向不认识的法师请教佛法

首先要请教法师法号

这时就可以问:

“请问法师的‘上下’如何称呼?”

“上下”两个字的意思是

“上求佛道,下化众生”

象征着三宝的慈悲。

求法心切

“师父,请问怎么用佛法对治烦恼?”

法师的责任是弘法利生

居士皈依佛教的目的是学习佛法

所以居士与法师的相处

应该以“法”为基础

所以当年六祖惠能身为居士

初访五祖时被问到

“汝何方人?欲求何物?”

他回答道

“

远来礼师,惟求作佛,不求余物

”

佛陀教诫我们

“依法不依人、依智不依识”

居士若是来寺亲近法师

要如六祖,为作佛而来

为解脱生死轮回而来

若只是为了世间的福报

为了咨询婚姻问题、为了谈天喝茶

那就空来佛门

因为佛教教学的总目标就是

要解决金钱无法解决的事情:

生老病死,六道轮回

愿出家人

深入经藏,智慧如海

演说种种,无乖诤法

愿在家人

善事于佛,护养一切

巧事师长,习行善法

END

◎青岛观音寺所发布的一切内容仅作公益性分享,文章、图片来源于网络,版权归原作者所有,若有版权问题请及时联系处理。文中内容不代表本公众号观点。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。

一篇文章可点亮无数心灯,青岛观音寺公众号特在此征集引人向善的“精神食粮”,您可讲述人生经历、学佛缘起、修行感悟和改变等。

投稿请发邮件,邮件标注“征文”字样,文尾标注作者姓名、微信号,静候您的文章布施!

邮箱:

qingdaoguanyinsi@163.com