个成语的雏形最早出自佛经。

“飞蛾扑火”这一成语,一般认为出自纪传体史书《梁书》《到溉传》:“如飞蛾之赴火,岂焚身之可吝。”

实际上,这个成语的雏形最早出自佛经。

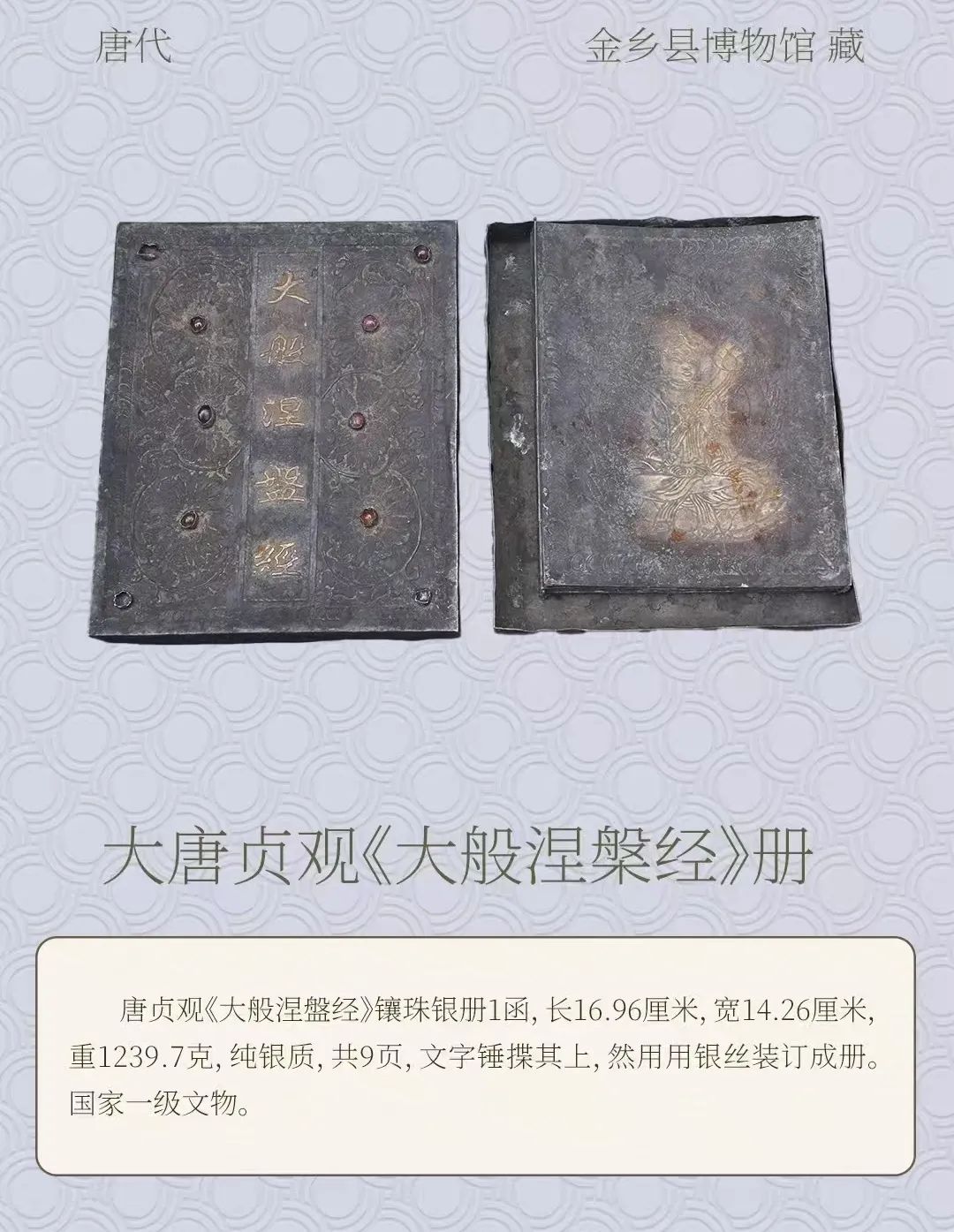

东晋著名译经师昙无谶(公元385-433年)所译《大般涅槃经·㤭陈如品第十三》中,就有“汝等今者兴建是意,犹如飞蛾投于火”的譬喻,较《梁书》的记载早了约两个世纪。

唐宪宗元和(公元806—820)年间,三藏法师般若等八人奉诏翻译《大乘本生心地观经》,在《离世间品第六》中对这一譬喻进行了更为深入的阐释:

“过去有佛,欲令众生厌舍五欲,而说偈言:譬如飞蛾见火光,以爱火故而竞入,不知焰炷燃烧力,委命火中甘自焚;世间凡夫亦如是,贪爱好色而追求,不知色欲染着人,还被火烧来众苦......”这段经文不仅完善了飞蛾扑火的意象,更赋予其深刻的内涵,将自然现象升华为对世人沉迷欲望的警醒。

有不同的象征意义。

“火”的象征意义,每个人或许有不同的理解。我们试着从以下几个角度来解读:

“火”代表了我们内心的渴望。就像《心地观经》中描述的那样,人们追求财色名食睡的过程,与飞蛾追寻光亮颇为相似。这些渴望本身并无对错,就像冬日里温暖的炉火,能给人慰藉。只是我们是否也在不知不觉中,像飞蛾那样靠得太近了呢?那些盲目的情感冲动、不切实际的幻想,或是过度的物质追求,看似绚烂美好,却有可能灼伤我们。

“火”也映出了我们习惯性的执着。就像很多人熬夜刷短视频,明明知道该睡了,手指却停不下来——我们被即时快感束缚,却牺牲了真正的身心健康。

“火”还折射了我们的认知错觉。飞蛾奔赴的“火光”,像不像生活中那些真假难辨的信息?在这个时代,保持清醒的认知,变得更具挑战性,也更显弥足珍贵。

寻光亮的路上,如何做?

那么,我们在追寻光亮的路上,如何学会与“火”共“舞”?如何既保持对光的向往,又不被其灼伤?

首先,要“知火”,要培养清醒的觉察力,在欲望升起时就能即时辨认。当购物冲动来袭时,不妨暂停三秒自问:这真是我需要的吗?当刷手机时自问:我在追逐哪种‘光’,是信息刺激还是逃避空虚?情绪升起时观照:这是智慧之火还是无明业火?

其次,要“避火”,为自己创造“安全距离”。古人云“君子不立危墙之下”,在生活中,多留意那些容易引发冲动的情境,为重要事务预留不受干扰的时间,选有德行的人交往,“勿近愚痴人,应与智者交”。

最重要的是“转火为灯”。修行不是简单的消极躲避,而是学会能量转化,让能量转到更有意义的方向:欲望可以升华为追求真理的动力,执着可以转化为持之以恒的愿力。父母对孩子的爱也如此,若过度执着可能变成控制与焦虑,但若能转化为智慧的抉择与陪伴,这份爱才能成为孩子成长的阳光和土壤。六祖慧能说“烦恼即菩提”,揭示的也是这种转化智慧。

本文由「青岛观音寺」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:qingdaoguanyinsi

一篇文章可点亮无数心灯,青岛观音寺公众号特在此征集引人向善的“精神食粮”,您可讲述人生经历、学佛缘起、修行感悟和改变等。

投稿请发邮件,邮件标注“征文”字样,文尾标注作者姓名、微信号,静候您的文章布施!邮箱:

qingdaoguanyinsi@163.com