印度约在公元1世纪左右出现佛像,并伴随佛法东渐,于两汉之际传入中国。

佛像各有不同,但他们的基本品格和主要形象却大致相同,都具有所谓的“十力”“四无所畏”“三十二相”和“八十种好”,而佛衣的描述却不在其中。

佛衣种类及披着方式有着佛教造像的地域和民族化特征,其变化发展也受到不同文化的影响。

佛教造像中佛衣的主要样式呈现为:通肩式佛衣、袒右肩式佛衣、半披式佛衣、褒衣博带式佛衣、敷搭双肩下垂式佛衣和钩纽式佛衣等。

通肩式佛衣 :

“通肩式”可以说是汉地佛像中最早兴起的佛衣样式,这种源自古印度的佛衣,也几乎是汉地在4世纪初以前(约汉魏、西晋时期)佛衣的唯一样式。约南北朝晚期至初唐,“通肩式”在汉地佛像表现中得到复兴,以龙门石窟唐上元二年(675)竣工的奉先寺卢舍那大佛身着“通肩式”袈裟为标志达到顶峰。

龙门奉先寺卢舍那佛

袒右肩式佛衣:

“袒右肩式”佛衣在汉地佛像中,由汉魏、西晋的初传至唐代的鼎盛都有出现。“袒右肩式”佛衣在汉地佛像中的兴起,是在中国佛教及佛教造像自唐以后整体发展趋于衰落之后的元明清三代,出现了大量风格深受尼泊尔及西藏佛教造像影响的“袒右肩式”佛像。

龙门东山擂鼓台佛像

半披式佛衣 :

汉地在东晋、十六国时期,又创造出了“半披式”佛衣披着方式,这是将“袒右肩式”完全裸露的右肩予以半覆遮掩的一种袈裟披着方式。“半披式”佛衣的名称,顾名思义也是主要取决于佛衣半披右肩的这一特征。

莫高窟第272窟佛像

褒衣博带式佛衣:

衣服有宽大的衣襟、广博的衣袋。“褒衣博带式”佛衣是随着大约在5世纪末“秀骨清像”佛像的兴起,由此引发的佛像风格方面呈现出的本土化特征的一种表现。佛衣外观具有当时士大夫的衣着特点。最初多见于南方,在孝文帝服制改革时被广泛应用于北方造像。在“褒衣博带式”佛衣兴起之后,佛像袈裟披着开始出现不同披着样式的袈裟叠加披着的现象。

龙门石窟宾阳中洞

敷搭双肩下垂式佛衣:

由两层袈裟组合披着而成,并且佛之左右肩各为一件袈裟。披着方式为左领襟自然下垂,右领襟自然下垂并敷搭右前臂。

广元千佛崖佛像

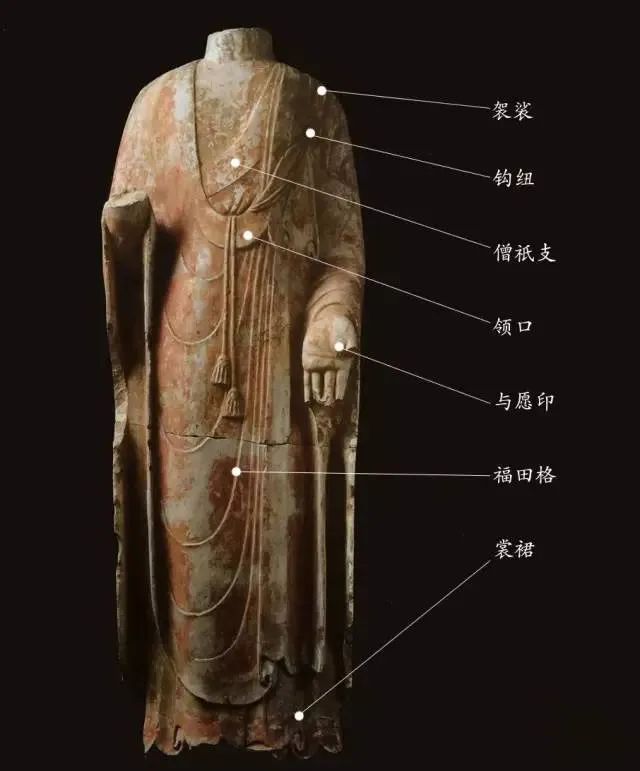

钩纽式佛衣 :

“钩纽式”佛衣也是6世纪中期东魏、北齐境内出现的一种带有新特点的佛像着衣样式。各地“钩纽式”的造像实例在袈裟具体披着方式上不尽相同,却拥有共同的特征,即外层袈裟右上角均以钩纽吊系于佛像左胸。“钩纽式”概念更多的是基于袈裟披着施钩纽的这一局部特征,而较少顾及到佛像的整体着衣模式。

大足佛像

佛衣样式通常是佛教造像风格特征中比较突出和重要的因素,尤其在佛衣样式变化丰富的中国,佛衣样式实际已成为考察和把握佛像风格形成时间、地域分布、传播轨迹等诸多文化现象发展脉络的基础。

【参考文献】

[1]常青.中国石窟简史 中国历史[M].浙江古籍出版社,2021.

[2]费泳.中国佛教艺术中的佛衣样式研究[M].中华书局,2012.

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,文章、图片来源于网络,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。