衰落期:宋、西夏、元(960—1368年)

宋代、西夏和元代,属于敦煌壁画的晚期,这一时期的飞天绘制进入了衰落期,壁画上美丽动人的天宫乐舞也随之谢幕。

西夏时期:飞天造型多具少数民族风格

党项为北方游牧民族,12世纪初,党项与甘州回鹘发生了争夺河西走廊的长期战争。党项军队攻陷甘州,占领了整个河西走廊。占领河西后党项族立大夏国,在短短的二百年间建立起了独特的西夏文化。西夏文化受到中原汉族及辽、金、回鹘、吐蕃等农、牧文化的影响,有独特的文字。

回鹘、西夏时期敦煌地区新开石窟不多,多为改建。在莫高窟和榆林窟,均留下很精彩的遗迹,反映出回鹘、党项族艺术强调装饰性的特点。例如西夏洞窟,常见的壁画风格为团花锦地,画千佛,人物体健腿短,有西夏造型特征;受回鹘影响的洞窟,画曼荼罗。从此时绘制的飞天也可看出这一特点。

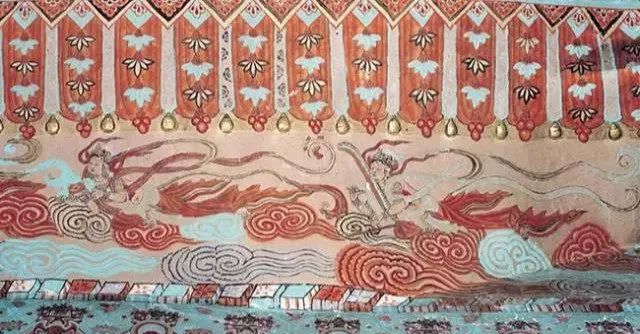

伎乐飞天(西夏 榆林窟10窟 窟顶西坡)

飞天梳高髻,戴宝冠,有头光,面相丰满,丹凤眼,斜披天衣,下着裙。一弹琵琶,一弹筝,生动和谐。人物体健腿短,有西夏造型特征。线描精细,设色浅淡,是西夏的杰作。

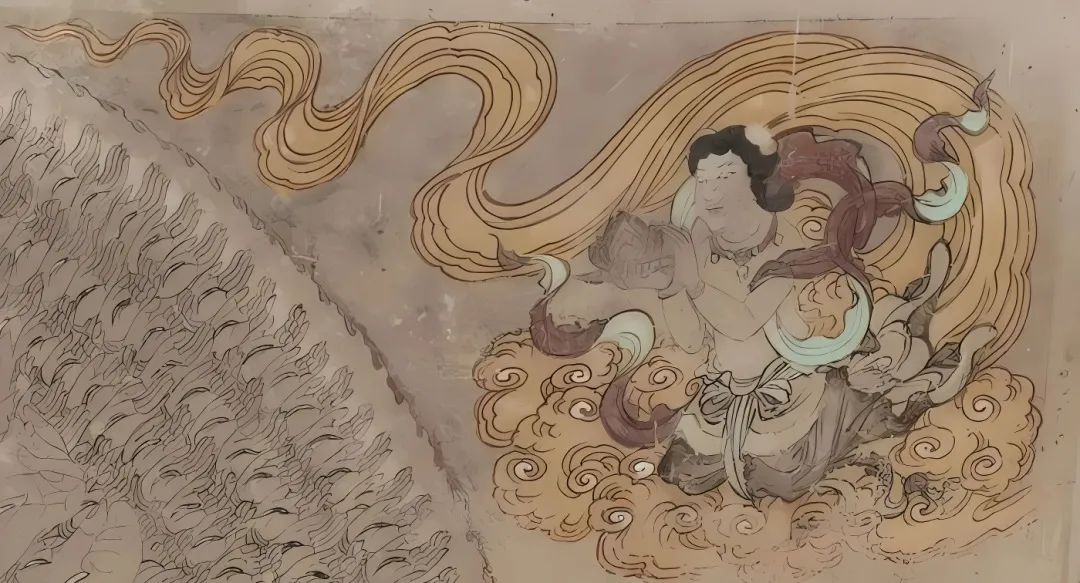

伎乐飞天(西夏 榆林窟10窟 窟顶西坡)

两身伎乐飞天高髻花冠,天衣长裙。一侧身回首吹凤笛,一高举拍板和之,形象生动。乐器画的逼真,与人体的比例也很协调。

在装饰华丽的垂幔下,两身飞天一捧花供养,一弹箜篌,箜篌的每个部件都交待得很清楚。画面装饰华丽,只是彩云画得过于程序化。

献花伎乐飞天(西夏 莫高窟327窟 窟顶南坡)

元时期:密宗盛行,飞天渐渐消失于天际

元代时蒙古族统治敦煌地区,在莫高窟和榆林窟营建重修的洞窟都很少。元代流行密宗,分藏密和汉密。藏传密宗艺术中无飞天,汉传密宗艺术中现存的飞天也不多。元代具有代表性的是莫高窟3窟中千手千眼观音经变上方两角的四身飞天,其中北壁观音经变图上方两身飞天造型较为完美。一为黑发,梳双髻,头上有簪花,高鼻大眼,身体较胖,系长裙,另一身为金发少女,头梳双髻,亦为高鼻大眼,手持白莲乘云从空而降。两身飞天不对称,均具中亚西亚民族脸形,造型颇写实,反映了当地的文化特点,已无佛教飞天的姿态风貌,而像是两位乘云飞行的道教仙童。在技法上表现出浓郁的中原画风,构图丰满,笔法细腻,抑扬顿挫,堪称中国元代壁画中的杰作。自元朝,敦煌飞天渐渐消失于天际。

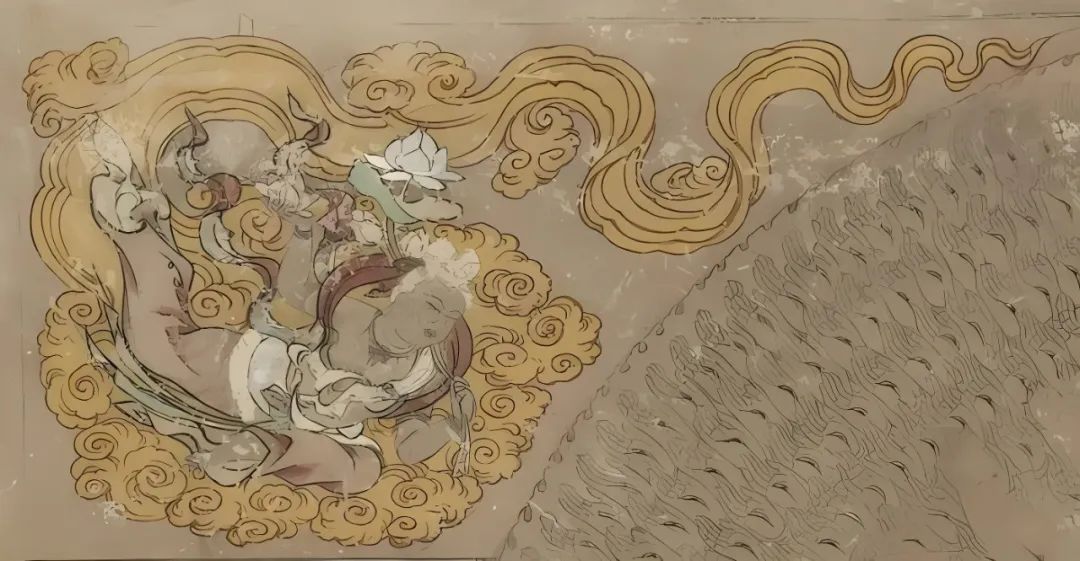

簪花飞天(元 莫高窟3窟 南壁)

飞天飘在黄色翔云上,脑后垂双环发髻,头上簪花,高鼻,浓眉大眼,面丰体壮,捧莲花供养千手千眼观音,十分虔诚。此线描功力在敦煌壁画中堪称一流,千手千眼观音为密宗题材。

飞天为金发,头梳双髻,长眉高鼻,一手捧莲花,一手持长莲枝,从天而降,来供奉千手千眼观音。周围黄色云朵飘浮,与巾带的紫色形成对比。飞天造型有西域人特征。

金发飞天(元 莫高窟3窟 北壁)

飞天是天宫的精灵,在造型上集中了人间最善良、最美丽的形象,使人觉得亲切并产生护佑感。飞天的美学基调是健康的,表达的是飞舞、开朗、乐观的情趣,这也正是飞天艺术的生命力所在。敦煌飞天,经历了千余年的岁月,展示了不同的时代特色和民族风格,许多优美的形象,欢乐的境界,永恒的艺术生命力至今仍然吸引着人们。正如段文杰先生在《飞天在人间》一文中说:“她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着,在新的歌舞中,壁画中,工艺中,到处都有飞天的形象。应该说她们已从天国降落到人间,将永远活在人们心中,不断地给人们以启迪和美的享受。”

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,文章、图片来源于网络,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。