石窟这一独特的艺术是随着佛教从印度传入中国的,佛教注重修行,古代印度的佛教徒在远离城市的山中凿建石窟,用来修行和礼拜。建于城市中的寺院与远离城市的石窟,是佛教进行宗教活动的两个方面,相辅相成。

敦煌石窟是建筑、雕塑与壁画结合的综合艺术。敦煌石窟艺术从4世纪到14世纪持续不断的营建,留下了四万五千多平方米的壁画和两千多身彩塑,是中国美术史上极其重要的财富。

敦煌石窟始建于前秦建元二年(公元366年),营建经历了十六国(北凉)、北魏、西魏、北周、隋、唐(分为初唐、盛唐、中唐、晚唐)、五代、宋、回鹘、西夏、元共十一个时代,历时一千多年。清朝至民国年间,莫高窟仍有信众对石窟进行维修和补塑、补绘。至今,莫高窟还保存着700多个洞窟,其中有2000多身彩塑,45000多平方米的壁画。

十六国南北朝(四)

【北周】(557年—581年)是中国历史上南北朝的北朝之一,由西魏权臣宇文泰奠定国基,由宇文觉在宇文护的拥立下正式建立。又称后周(五代以后鲜用,避免与郭威建立的周朝混淆)、宇文周。历五帝,共二十四年。

敦煌莫高窟保存北周洞窟14个,是莫高窟北朝各时期保存洞窟最多的。此外,在西千佛洞也保存了4个北周洞窟,在五个庙石窟也看到北周壁画残痕,表明北周时期敦煌石窟有较大规模的营建。

第428窟内景

西魏以后,伴随着中原风格的传入,莫高窟出现了规模较大的覆斗顶窟,但中心柱窟依然存在。在北周出现了规模较大的中心柱窟——第428窟,西千佛洞、五个庙石窟等处的北周石窟均为中心柱窟,说明中心柱窟形式在北周时代依然流行。

第428窟是一个大型的中心柱窟,也是敦煌北朝时期最大的洞窟。此窟中心柱四面佛龛两侧均以圣树来装饰,为莫高窟所仅见。在佛教中,把与佛陀有关的无忧树(佛诞生于无忧树下)、菩提树、芒果树(佛常于菩提树、芒果树下说法)、娑罗树(佛于娑罗树下涅槃)等等都称为圣树。在印度早期佛教艺术中,由于表现佛像还是禁忌,人们常以圣树、佛塔、法轮、佛足迹等神圣之物来象征佛像。因此,表现圣树崇拜的图像很多,这一传统直到佛像产生并流行之后仍然继续。佛教传入中国时,直接雕塑或者绘画佛像早已取代了以圣树等物来象征佛像的方法,所以,圣树表现相对较少。像北周第428窟这样在中心柱四面佛龛装饰圣树的形式是极为少见的。第428窟中心塔柱四面佛龛两侧均残存树干,上部的树枝及树叶已毁。但在佛龛两侧上部的墙上还可看到很多钻空,显然是用来安置固定枝叶的小桩的。

第296窟内景 北周

北周的覆斗顶窟均有前后室,但前室大多毁坏,主室相对较完好。前室和甬道一般都被后代重修或重绘。在覆斗顶窟中,正壁的佛龛成为了洞窟的中心,彩塑佛像集中于此,龛内通常塑一佛二弟子,龛外两侧有台,台上各塑一身菩萨像,覆斗顶窟的代表窟有第296、297、301窟等。佛龛的塑造较为精致,龛外两侧有龛柱,龛柱上部为莲花,沿龛柱浮塑莲茎缠绕。龛上部则是束帛装饰的龛梁,龛梁两头往往以龙首装饰,龙爪支于两侧龛柱的莲花上。龛梁上部的龛楣装饰也较繁复,大部分绘忍冬、莲花等纹样。

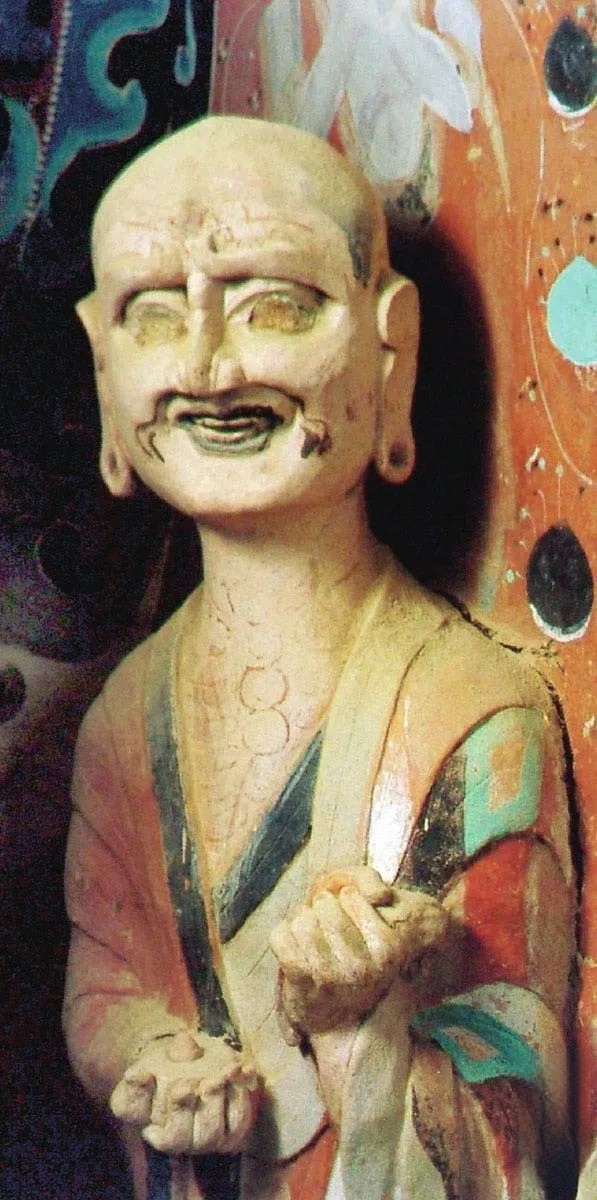

迦叶 第297窟龛北侧

通常在佛像两侧各塑一身佛弟子形象,在龛外塑二菩萨,是这一时期流行的组合形式。佛弟子形象为一老一少,表现最年长的弟子迦叶和最年轻的弟子阿难。艺术家特别注意一老一少个性的刻画,第297窟的迦叶高鼻深目,眼睛较大,且有胡须,与之相对的阿难,则以蓝灰色染出面部。艺术家可能是想把佛弟子表现为印度人的形象,因为佛教是从印度传来的,佛弟子的形象当然应该是印度人的形象。

莫高窟第438窟菩萨 北周

北周的菩萨像大都上身半裸,仅着长裙,飘带从身体两侧曲折垂下,使身体上半部袒裸,完全露在外面,装饰物极少,仅有项饰,有的飘带坠于腹前,也没有以飘带遮住身体,这与北魏晚期到西魏时期的菩萨完全不同。表明了北周时期审美思想的改变。

第428窟 卢舍那佛

卢舍那佛是新出现的内容,内容出自《华严经》,绘于第428窟南壁的卢舍那佛身着土红色袈裟,袈裟上描绘佛教的三界(欲界、色界、无色界)六道(天、阿修罗、人间、畜生、饿鬼、地狱)的内容。

•卢舍那佛,梵文 Locanabuddha,即报身佛,是表示证得了绝对真理,获得佛果而显示佛智的佛身。“卢舍那”的意思就是智慧广大,光明普照。

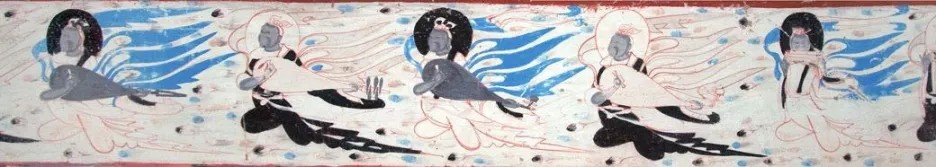

飞天伎乐 第299窟

飞动的天人一边飞翔一边演奏乐器,这些伎乐天人,通常称为飞天伎乐。以前的研究者把天宫伎乐与飞天作为两类形象来看待,实际上表现的都是佛教天人,一种是站立的姿态,一种是飞动的姿态。北周以后直到隋代洞窟,飞天伎乐成为流行的形式。

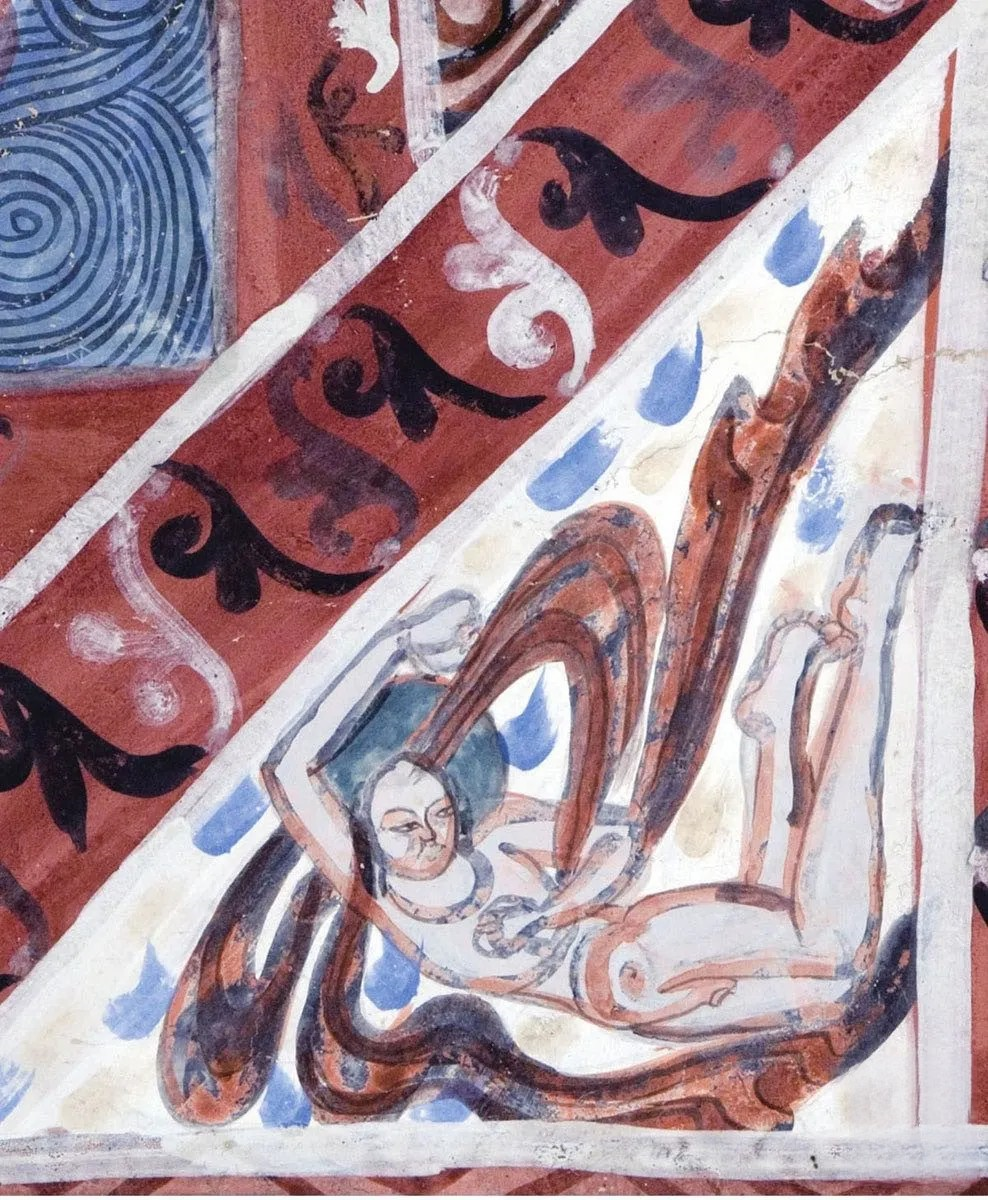

裸体飞天 第428窟

北周壁画中还出现了较多的裸体飞天,裸体飞天最早出现于北魏,均绘于平棋图案中,在与裸体飞天同一个平棋中,还可看到一个从莲花中露出半个身子的化生形象,表明这些裸体飞天就是表现刚从莲花中化生出来的天人。为了表现刚刚诞生的天人,就用裸体童子的形式来表现。所以,裸体飞天并非画家故意想表现裸体形象,而是佛教中化生这一理念的一种表现形式而已。

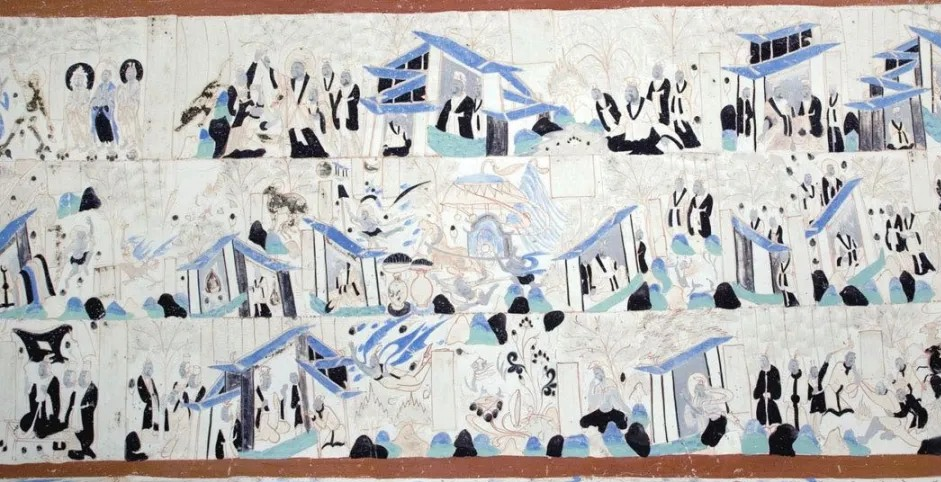

佛传故事(局部)第290窟窟顶东披 北周

第290窟的佛传故事绘于人字披两披,以连续六个长卷画面,描绘了87个场面,较完整地表现了释迦牟尼从诞生到成佛的详细过程,是北朝故事画的鸿篇巨制。

音乐供养 第297窟 佛龛下

第297窟佛龛下沿画出一列供养人像,供养人的下部还绘出以音乐供养的场面,中央两人扭腰起舞,旁边三人分别演奏箜篌、琵琶、笙等,生动地再现了当时民间乐舞的场面。北侧画出骑马的男供养人及侍从,南侧画出牛车和女供养人。这显然是身份较高的贵族供养人像,他们以音乐舞蹈的形式表达对佛的供养。

第428窟 东向龛内南侧 菩萨

敦煌壁画从北凉开始就受到西域风格的影响。到了北周,西域风格仍然继续影响着敦煌,但北周时期的西域风格与前期有所不同,第428窟代表了这种新西域风格。第428窟佛、菩萨等形象面相丰圆,身体短壮,菩萨体态略呈S形弯曲,上身半裸,下着长裙。有的斜披天衣,披巾缠绕双肩,自然下垂,头戴西域式花鬘冠,眼睛较大,表情庄严。北魏时期的佛、菩萨面形大体呈椭圆状,五官分布适中,而北周的佛、菩萨像面形圆而短,眼眉较大,身体也相对较短。

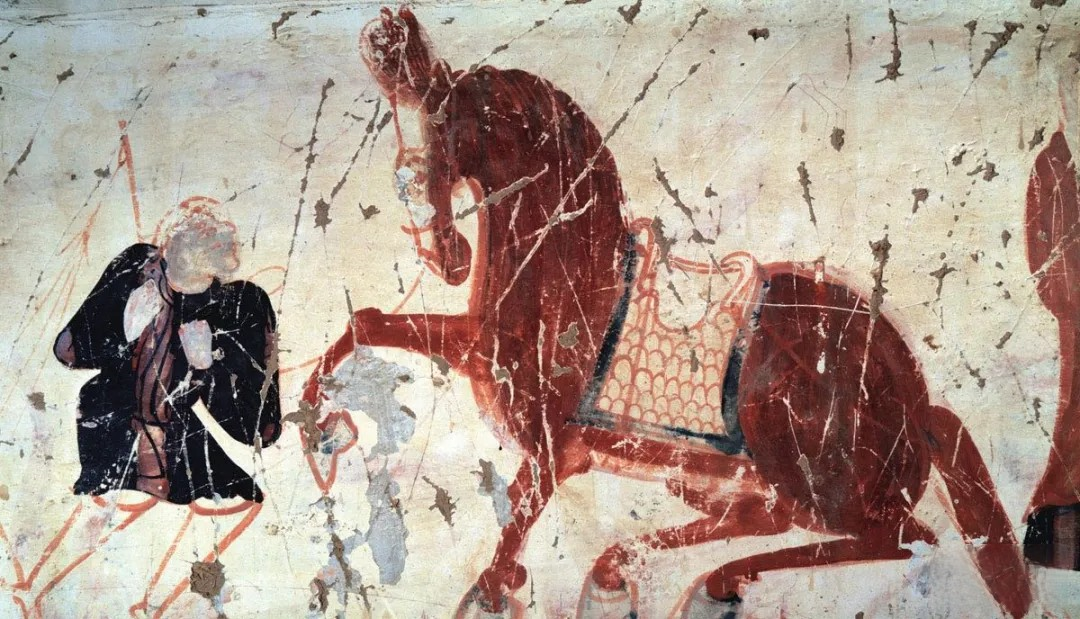

胡人驯马 第290窟中心柱西面

骑马人物图 第296窟南壁

第290窟中心塔柱下面的胡人驯马,胡人紧拉缰绳、扬鞭怒目的神情和马惧怕而低头后退的动态,都以寥寥数笔的土红线生动地表现出来;同窟四壁上部的飞天也是以行云流水般的线描表现出生动活泼的飞舞形象。第296窟南壁西侧画面中的骑马人物图,寥寥数笔表现出骑马的人物和马匹,挺拔的线条,简洁而完美的曲线造型,体现出中国画特有的形式美。

人字披图案 第428窟

平棋之间的对虎图案 第428窟

忍冬纹、莲花纹仍然是北周壁画中的主要纹样,这一时期的忍冬纹组合进祥禽瑞兽,以及化生与天人形象,使画面充满生机。第428窟人字披较高,在人字披椽间形成纵向形的画面,其间画出莲花、忍冬纹,长长的曲线表现出向上延伸的倾向,石青、石绿与土红相对比,色彩效果明朗强烈,飞天、动物点缀其间,也使画面充满生机。第428窟南顶的平棋图案中,两个相连的平棋单元之间,画出对虎图案,非常别致。对鸟、对兽图案,最初应是来自波斯艺术的影响。在北周时代,敦煌与西域的交流较为频繁,这种异域特征的艺术也常常出现在壁画之中。

西魏以后,受到来自中原的强烈影响,这个时代的所谓“中原风格”是在北魏后期由于孝文帝改革而接受了南朝方面的影响,以龙门石窟为中心的中原佛教艺术又传入敦煌。但在敦煌却并没有全面接受中原风格,而是在中原风格的影响下,艺术家们更大胆地采用了中国式的审美精神和艺术手法来表现佛教艺术。而敦煌本来就有着深厚的汉文化传统,因此,敦煌艺术中的某些汉文化因素并不完全是因孝文帝改革以后由中原新传入的,而是本土特有的。

•转整编辑自赵声良著《敦煌石窟艺术简史》

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,本文转自塑跑,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。