石窟这一独特的艺术是随着佛教从印度传入中国的,佛教注重修行,古代印度的佛教徒在远离城市的山中凿建石窟,用来修行和礼拜。建于城市中的寺院与远离城市的石窟,是佛教进行宗教活动的两个方面,相辅相成。

敦煌石窟是建筑、雕塑与壁画结合的综合艺术。敦煌石窟艺术从4世纪到14世纪持续不断的营建,留下了四万五千多平方米的壁画和两千多身彩塑,是中国美术史上极其重要的财富。

敦煌石窟始建于前秦建元二年(公元366年),营建经历了十六国(北凉)、北魏、西魏、北周、隋、唐(分为初唐、盛唐、中唐、晚唐)、五代、宋、回鹘、西夏、元共十一个时代,历时一千多年。清朝至民国年间,莫高窟仍有信众对石窟进行维修和补塑、补绘。至今,莫高窟还保存着700多个洞窟,其中有2000多身彩塑,45000多平方米的壁画。

十六国南北朝(三)

【西魏】(535年―556年),南北朝时期由北魏分裂出来的地方性王朝。元宝炬在以宇文泰为首的诸臣支持下登基为帝,国号“魏”。与高欢所掌控的东魏和南朝梁对立,建都长安(今西安汉长安城遗址)。至557年被北周取代,经历两代三帝,历时二十二年。

西魏时期的第285窟中有西魏大统四年(538年)、大统五年发愿文题记,是莫高窟现存最早的洞窟纪年。以第285窟为标尺,与之风格相近的洞窟约有十个,这些洞窟大体上都可确定为北魏晚期至西魏时期所开。

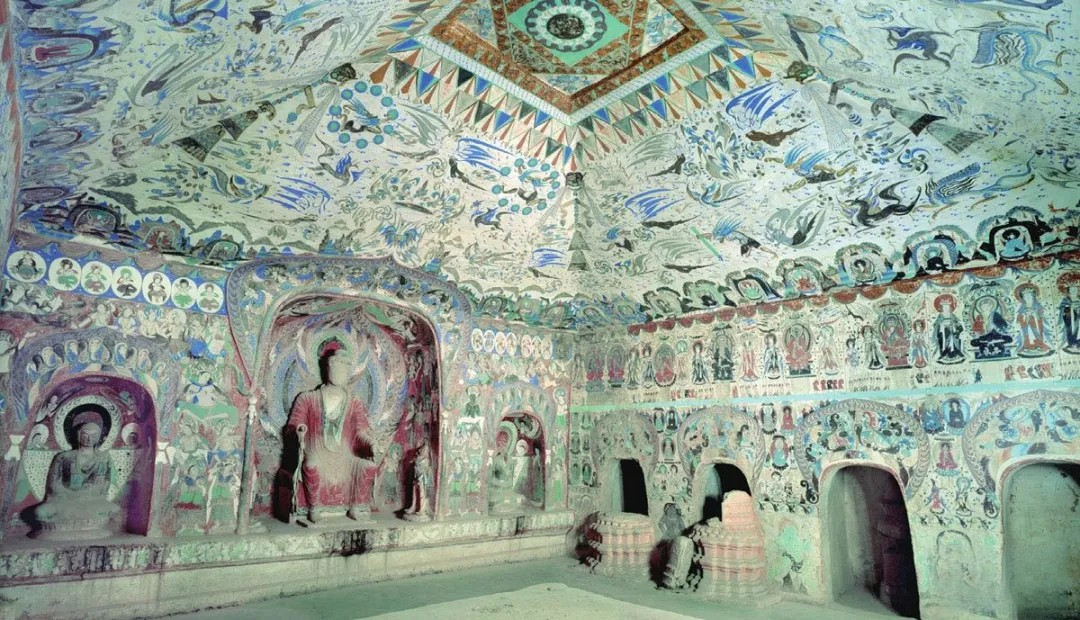

莫高窟第249窟内景

第249窟是一个标准的覆斗顶窟,平面大体为方形,正面开佛龛,窟顶由四壁向中心呈斜坡形,至中心收成一个方形并向上凸起一定高度,称为“藻井”。由于整个窟顶如倒覆之斗,故称为覆斗形顶,覆斗顶的四个斜向坡面称为“披”,这样的洞窟就称为覆斗顶窟。

莫高窟第285窟内景

西魏第285窟是覆斗顶与禅窟相结合的洞窟,窟顶为覆斗顶,洞窟正面中央开一大龛,内塑佛像,两侧各开一小龛,内塑禅僧像。主室南北壁各开4个小禅室,供僧侣们坐禅修行。此窟从功能上看属于多室禅窟,但从窟顶的空间形式来看,它又属于覆斗顶窟,是一座多功能的佛殿。从窟顶中央藻井图案以及四披壁画的布局、构图形式等方面来看,与第249窟十分接近,但是,第285窟在藻井周围画出垂幔及流苏铺向四披的形式,并在四壁的上部与窟顶相接的地方也画出帷幔的形式,反映了把藻井当作华盖加以表现的倾向。这一形式在后来的覆斗顶窟中一直延续下来。

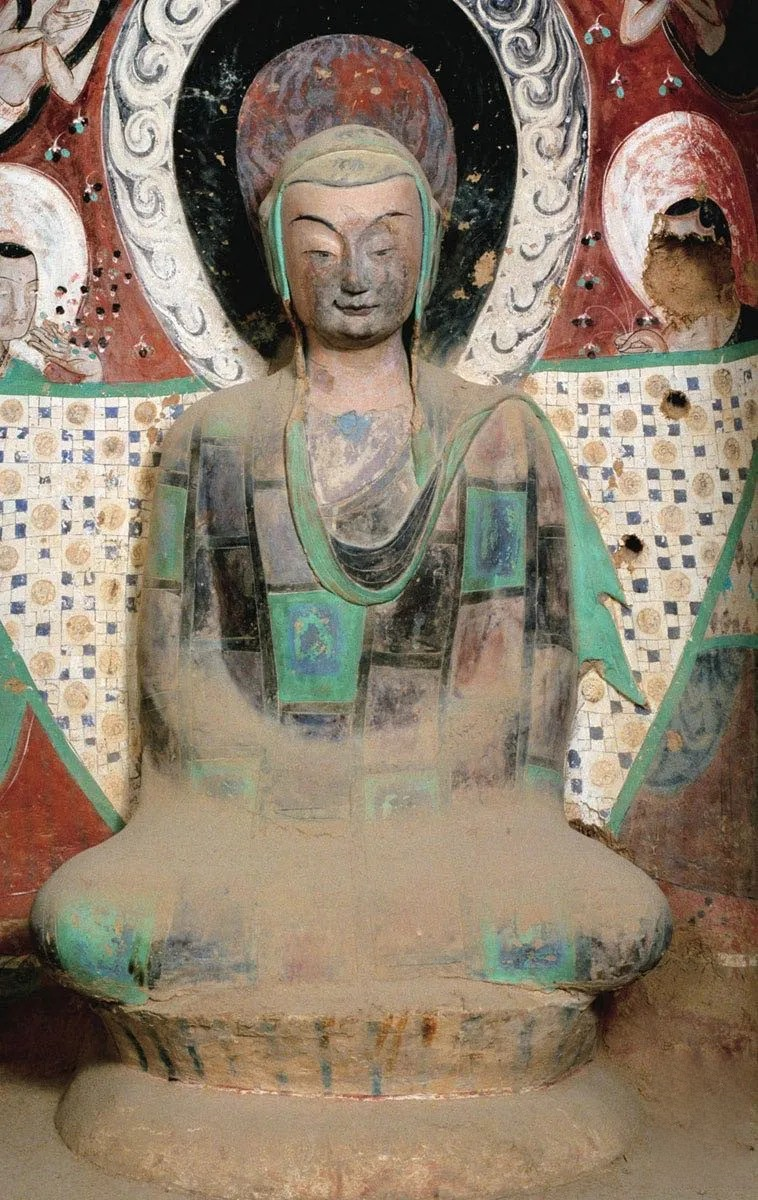

佛像 第285窟西壁龛内

西魏的彩塑进一步接受来自中原的强烈影响,人物形象趋向于清瘦,包括佛像的袈裟也表现出飘逸的特征。在第249、285、432等窟中,主尊佛像面容清秀,身体瘦削,衣纹贴体,佛像袈裟呈双领下垂式,露出里面的僧祇支,而内衣有打结的带饰,带子打成结并露在外,这是当时最流行的佛衣样式。学术界通常称之为“褒衣博带”式佛衣。“褒衣博带”一词,本来是画史上用以形容魏晋时代人物衣饰的。在南北朝佛教艺术中,受南朝魏晋风格的影响,佛教雕刻和壁画中往往表现出穿着中国式衣服的佛像,这一类佛衣不见于佛经记载,最早出现于四川等地南朝佛像雕刻,后来普遍在北方石窟(如云冈、龙门等石窟)中出现。

胁侍菩萨第432窟中心柱北面龛内

这一时期菩萨的形体趋于清瘦和修长,第432窟中心柱北面龛的胁侍菩萨,着交领大衣,并有宽宽的飘带自双肩垂下,在腹前交叉于圆形饰物,形成X形状。菩萨身体清瘦,并且衣饰繁多,反映了西魏时代中原风格的深入影响。

禅僧第285窟西壁北侧

第285窟西壁佛龛两侧的小龛中,各有一身禅僧塑像,是北朝彩塑中少有的以现实生活中的僧人为原型制作的塑像。北侧的禅僧像保存较完整,身体比例适度,衣服贴体,表情沉静,造型简洁,表现出艺术家高超的写实技巧。

说法图 第285窟东壁门北

说法图中,佛弟子与菩萨同时作为佛的胁侍,已成为固定格局。第285窟北壁还出现了多铺说法图并列的形式,共有七铺说法图,其中部分说法图分别保存着西魏大统四年、大统五年(538、539年)的文字题记,由题记也可知北壁东起第五铺所绘为拘那牟尼佛、第六铺为迦叶佛。第七铺虽然榜题文字泯灭,但所绘为二佛并坐之姿,则当为释迦、多宝并坐说法图。拘那牟尼佛与迦叶佛均为过去佛,因此,有学者认为这一组说法图是过去七佛与无量寿佛的组合。本窟东壁门两侧也各画一铺说法图。门北一铺,由榜题可知主尊为无量寿佛,两侧胁侍菩萨分别为无尽意菩萨、观世音菩萨、文殊师利菩萨和大势至菩萨。门南一铺内容与此大体相同。这两铺说法图榜题所标明的四位菩萨包括了作为无量寿佛胁侍的观世音菩萨和大势至菩萨,联系起本窟北壁的无量寿佛说法图,这些说法图在一定程度上表现出西方佛国净土的景象。

伏羲女娲 第285窟窟顶东披

西魏时期壁画中出现了大量而丰富的汉民族传统神话中的神灵和瑞兽形象。第285窟窟顶东披绘出伏羲、女娲形象。女娲与伏羲都是中国古代传说中的三皇之一,女娲既采五色石济世补天,又创造了人类。从先秦至两汉,女娲、伏羲的传说不断地发展,被认为是开天辟地之神,并在中国文化史上产生过重大影响,可以说已成为中国文化的重要部分。神话虽说带有很多虚幻、想象的成分,但在长期的流传过程中,必然会打上民族文化精神的深刻烙印。莫高窟第285窟窟顶东披中央以摩尼宝珠为中心,两侧分别画有伏羲、女娲相对的形象,皆人首兽身,上身着大袖襦,衣带飘扬,伏羲在右,一手持规,女娲在左,一手持矩,一手捉墨斗。二者胸前皆佩圆轮,分别象征日、月。

西王母 第249窟窟顶南披

第249窟窟顶南、北二披分别绘出东王公、西王母。南披的主体形象是乘凤车的西王母。西王母着大袖襦,头梳高髻、面容端正。凤车上悬挂重盖,车后斜挂旌旗,西王母左侧立一持缰御者。车前有乘鸾持节的仙人作为引导,车后有开明神兽护卫,据《拾遗记》所载:“西王母乘翠凤之辇而来,前导有文虎、文豹,后列雕麟紫麏。”与此画面相符。

雷神、电神第249窟 窟顶西披

与伏羲、女娲和东王公、西王母同时绘出的,还有中国传统神话中的其他神灵形象,主要有:朱雀、玄武、开明(人首蛇身,有九首、十一首或十三首)、乌获(传说中的大力士)以及风、雨、雷、电之神等等。这些神灵是秦汉以来中国人所想象的神仙世界诸神,在墓室中描绘这些形象,寄托了人们对死后进入神仙世界的期望。北魏晚期到西魏时期,这些汉代的神灵、仙兽开始出现在佛教寺院和石窟壁画中,表明佛教思想与中国传统神仙思想的融合,当时的人们把佛国世界理解为神仙的世界,而佛教也从中国的神仙思想中找到了可以得到理解与认同的位置,于是佛境与仙境就交织在一起了。

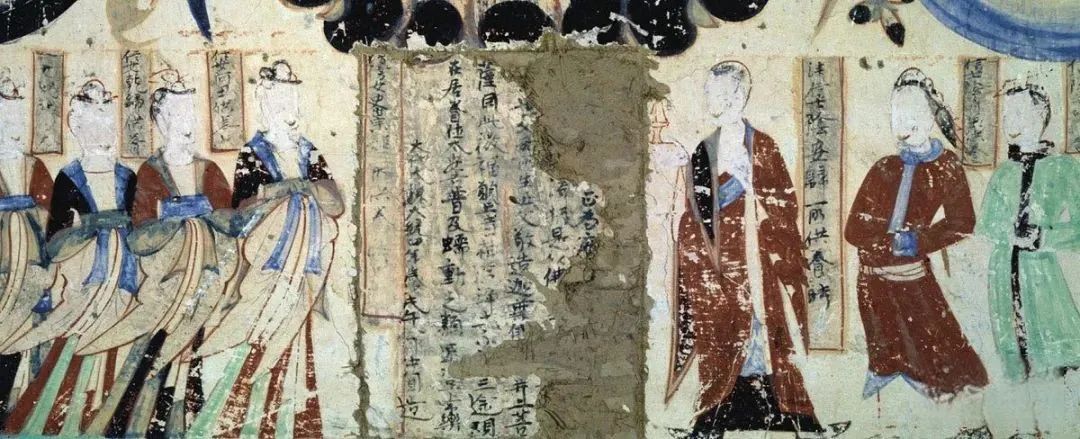

供养人像 第285窟 北壁

在第285窟北壁七铺说法图中,每一铺的下部都画出供养人行列,中央部位书写文字题榜,左右分列男女供养人形象。其中,男供养人多着鲜卑胡服,如北壁东起第二铺说法图中的男供养人皆头戴鲜卑帽,着红色或黑色圆领小袖袴褶,腰束带,其中第一身还佩有古代游牧民族常用的“蹀躞七事”之具。第一铺至第六铺男供养人服装也基本相同,只是头戴毡帽,或顶幅巾。

•蹀躞七事

是一种腰带的简称,上有挂很多东西用的小皮带。

男供养人,皆头戴筒形笼冠,身着曲领宽袖袍服,束腰带,脚着笏头履。笼冠,最早产生于汉代,男女皆可戴用,是汉魏时期主要的官吏冠服之一。在传为东晋顾恺之所绘《洛神赋图》中的骑马侍者皆戴此笼冠。孝文帝改革后,此冠在鲜卑贵族、官吏中流行一时。有的甚至与鲜卑的帽子、袴褶并用,显得非胡非汉。女供养人上身着对襟袍服,下着间色曳地长裙,长裙上再着“华袿飞扬”的袿衣,刘熙《释名》称:“妇人上服曰袿,其下垂者上广下狭,如刀圭也。”袿衣早在魏晋之际就流行于贵族妇女当中,在顾恺之《洛神赋图》中的二女神即着此装,其衣带迎风飘举,翩然翻飞,表现出其仙人之姿。

《洛神赋图》局部

菩萨 第285窟 北壁说法图中

第285窟是中原式画法占主导的洞窟,除西壁仍为西域式画法外,窟顶及南、北、东三壁的佛、菩萨、天人、说法图、故事画以及供养人等均采用了新的中原式画法。这种画法特征在于人物修长,衣饰繁多,就是所谓“秀骨清像”与“褒衣博带”的特征。在技法上注重笔法,通过线描的变化来表现人体肌肤和衣服、装饰物等的质感,特别是面部造型,对眼、眉、唇的细微特征有细腻的表现。不论是佛像,还是菩萨、佛弟子等形象,都体现着一种新的面貌和气质,这正是魏晋以来南朝士大夫所欣赏的那种文人气质。衣饰表现的装饰性也是中原新风格的一大特点。这时的衣服、飘带往往注重形式感,衣裙垂下的边缘和飘带末端都形成了尖角。这些尖角与实际衣饰的形体已经相去很远,显然不是写实性的表现,而成了一种装饰的需要。由于这些衣角与飘带形成有规律的排列,造成了形式上独特的美感。从绘画表现来说,与西域式画法讲究写实的立体表现正相反,追求的是一种平面的装饰美。画家为了表现其生动的神态,往往通过眼神的变化、手势的动态以及衣服的垂角飘举来表现人物精神风貌。菩萨则有的身体稍向后仰,有的画成侧面,显示出身体的动作。而嘴角的弯曲,眼睛的神态,更体现出细微的神采。配合人物精神因素的,还有衣饰的飘动,菩萨长裙下角向两侧铺开,从肩部垂下的飘带也在身体两侧形成很多尖角,这些尖角仿佛是在风中飘扬起来的样子。

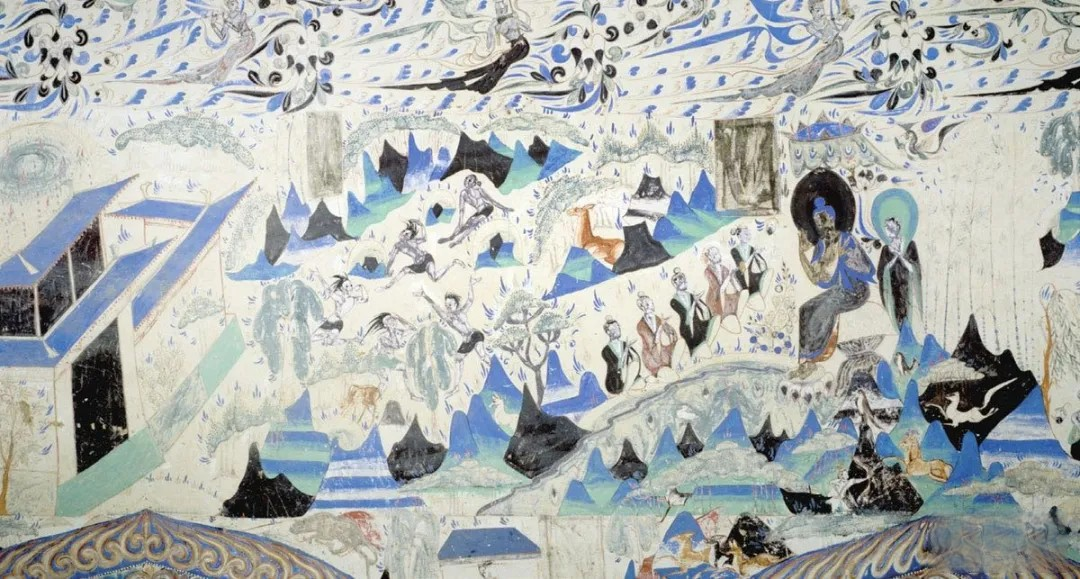

追猎 第249窟 窟顶北披

西魏第249窟和第285窟,窟顶都分别表现了传统神话题材与佛教内容相结合的主题,总的来说是表现天界,而在四披下部,画出山水与树木,以地上的山水景物来衬托天空的宏大辽阔。整个空间云气飘动,天仙来往,下部山峦与树木间,野兽出没,正是中国山水画所追求的云霞缥缈的境界。为了渲染这种山林气氛,往往还要画出狩猎图。如第249窟窟顶北披的猎人射虎画面,一猛虎正在追逐骑马猎人,就在猛虎扬起前半身准备猛扑上去的瞬间,猎人猛地转回身,拉满弓对准了猛虎,画家将此最紧张、最精彩的瞬间十分传神地刻画了出来。从主题上说,狩猎图并非佛教内容,主要是出于山水画面的需要,而这种骑马者回身向后张弓射箭的表现形式,源于古代西亚艺术,就是在历史上被称为“帕提亚式射箭”的样式。最早出现于公元前1000年左右,而现存较多的还是在萨珊波斯的艺术品中。在东西文化交流中,这样的狩猎形象先是流行于游牧民族之中,后来扩展到了各地。中国从两汉到魏晋艺术中曾出现很多狩猎图,狩猎图已成为画家表现山水树木景物的有机组成部分,即使在反对杀生的佛教艺术中,也常常出现这样的狩猎场景,人们欣赏这样的惊险场面,而忽略了其中与佛教宗旨相抵触的内容。

山中说法 第285窟南壁

第285窟南壁五百强盗成佛故事画中,山水在画面构成中具有十分重要的意义。斜向的山峦形成一个个较大的空间,各种人物在这样的空间中活动。中部佛说法场面中,佛座的下部是一组山峦,山中有动物和狩猎的场面,山旁有一片水池,水池中还有水鸟,这些禽鸟动物使山水的景色更加丰富和生动。

藻井 第285窟 窟顶

第285窟窟顶的藻井中央部分为叠涩式藻井,中心为莲花,四边饰以忍冬、云气、火焰、彩铃等纹样,而在四周画出三形的垂幔,在四角各有一条长长的流苏向四面垂下,窟顶四披交界处悬挂有饕饕、玉珮、流苏、羽葆等,色彩华丽,表现出完整的华盖的形式。

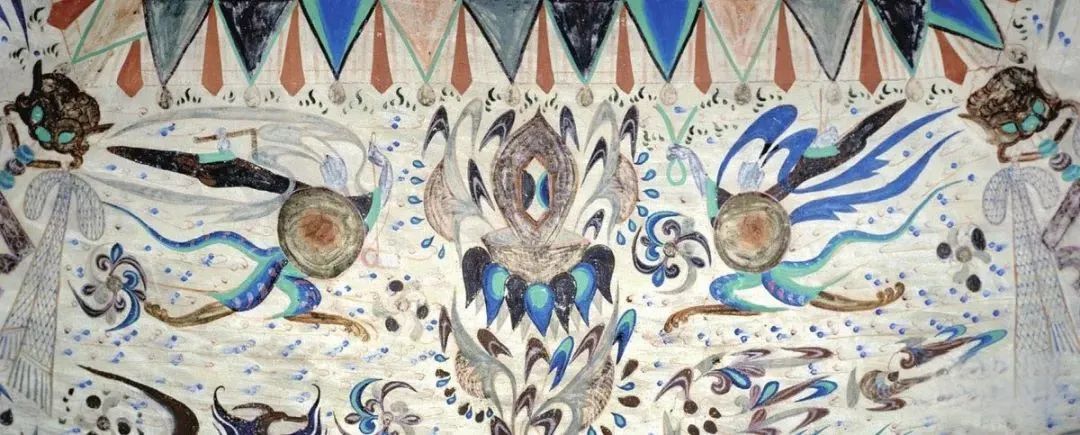

凤鸟 第288窟 人字披西披

西魏装饰图案的另一个新气象还表现为大量动物纹样的出现。它们主要表现在藻井、平棋和龛楣图案中。如第288窟人字披两披有孔雀、凤鸟、双鸽等动物形象。

西魏石窟艺术体现出生机勃勃的气息,艺术家开始用中国式的审美观念、绘画技法来表现佛教壁画。但西域传来的艺术风格也依然存在。这是一个色彩纷呈、充满活力的时代。

(未完待续……)

•转整编辑自赵声良著《敦煌石窟艺术简史》

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,本文转自塑跑,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。