石窟这一独特的艺术是随着佛教从印度传入中国的,佛教注重修行,古代印度的佛教徒在远离城市的山中凿建石窟,用来修行和礼拜。建于城市中的寺院与远离城市的石窟,是佛教进行宗教活动的两个方面,相辅相成。

敦煌石窟是建筑、雕塑与壁画结合的综合艺术。敦煌石窟艺术从4世纪到14世纪持续不断的营建,留下了四万五千多平方米的壁画和两千多身彩塑,是中国美术史上极其重要的财富。

敦煌石窟始建于前秦建元二年(公元366年),营建经历了十六国(北凉)、北魏、西魏、北周、隋、唐(分为初唐、盛唐、中唐、晚唐)、五代、宋、回鹘、西夏、元共十一个时代,历时一千多年。清朝至民国年间,莫高窟仍有信众对石窟进行维修和补塑、补绘。至今,莫高窟还保存着700多个洞窟,其中有2000多身彩塑,45000多平方米的壁画。

十六国南北朝(二)

【北魏】(386年~534年)是鲜卑族拓跋珪建立的政权,也是北朝第一个王朝。北魏时期,佛教兴起,佛教得到空前发展,迁都洛阳和移风易俗促进了北魏的中央集权制度与民族融合。

敦煌北魏石窟可能营建于北魏中期以后,大约为和平六年(465年)以后到太和十九年(495年)。与北凉石窟相距较长的时间,所以,北魏诸窟与北凉石窟不论彩塑造像还是壁画艺术都存在较大差异。北魏时期共有12个洞窟,包括第259、254、251、257、263、260、265、487、431、435、437、248窟。

莫高窟第254窟内景

中心柱窟是北魏时期最流行的洞窟,中心柱窟的特点是:主室平面呈纵长方形,洞窟中央靠后部有一座象征着佛塔的方柱,上部与窟顶相连。方柱四面开龛造像,一般在正面开一大龛,其余三面分上下层各开一龛。中心柱占据了洞窟后部的主要空间,环绕中心柱形成一个迴廊,以供信众环绕塔柱右旋观瞻和礼拜。洞窟前半部较为开阔,顶部为中国式的人字披顶,后部为平顶。中心柱窟往往在门上部有明窗,用以采光。莫高窟第251、254、257窟都是较为典型的中心柱窟。

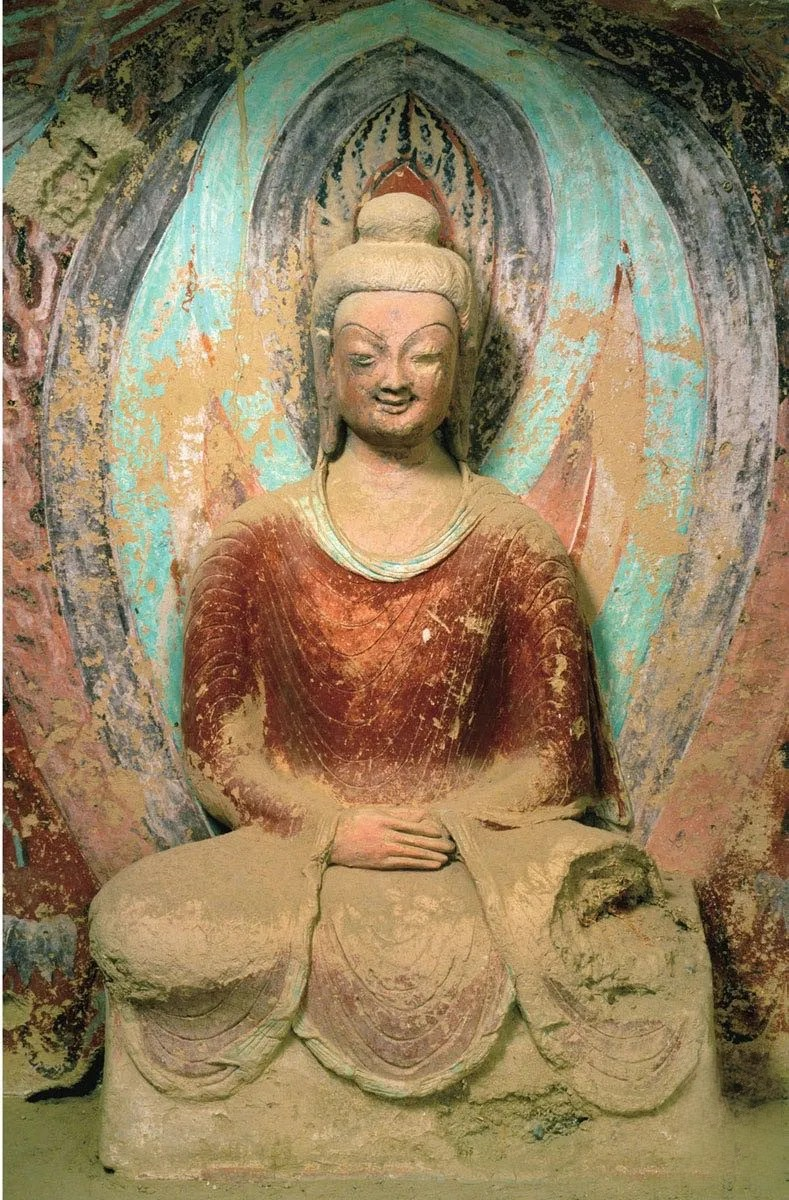

佛像 第259窟北壁

第259窟北壁东侧下部龛内的佛像结跏趺坐,着通肩袈裟,双手置于腹前,全身好像包在袈裟里,显得很完整,仅以细细的阴刻线表现袈裟的衣纹。头微向下倾,目光下视,嘴角露出一丝微笑,全身的静态更衬托出眼、嘴的微小的动作,从而体现出一种出自内心的笑容。同窟的其他佛像面部表情也有同样细微的处理。

影塑飞天 第437窟 中心柱正面

影塑是指模造的小型塑像,内容有菩萨、天人等,模造之后贴于壁上,最后施以彩绘完成。

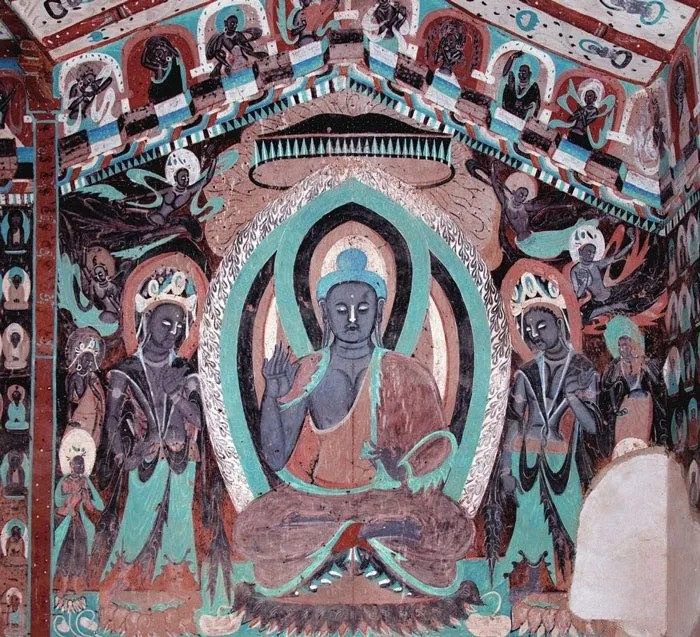

说法图 第251窟北壁 北魏

北魏时期的佛像仍然是以说法图为中心。第251窟北壁人字披下的说法图,佛像较大,佛两侧胁侍菩萨体形也较大,在胁侍菩萨旁边还各有一身体形较小的菩萨像,菩提宝盖两侧的飞天也各有二身。

药叉 第254窟西壁 北魏

药叉,即金刚力士,是佛国世界的护法神。在古代印度,药叉是树神、地神、山神、丰穰之神。药叉又分男性药叉(Yaksa)和药叉女(Yaksi),特别是药叉女为地母之神,有丰穰与繁殖之神的意味。在佛教产生之前,药叉信仰在印度就有深厚的传统。佛教产生后,也把药叉作为守护之神,在巴尔胡特和山奇大塔的雕刻中,药叉的形象往往雕刻在大门的两旁,具有守护神的性质。药叉的形象传入中国,一般都是作为守护者的形象出现,表现为肌肉丰满、力量充沛的勇健形象。在敦煌北魏石窟中,药叉基本上是固定在洞窟四壁和中心柱四边的下沿,药叉下部还画出山峦和河流。表现药叉守卫佛国世界,具有护法镇邪的意义。

飞天第248窟人字披顶 北魏

在北魏后期,一般在人字披上画出飞天的形象,如第248窟、435窟等人字披顶上下部画出莲花图案,上部画出一个个轻盈飞动的飞天。

萨埵本生故事 第254窟南壁

萨埵本生讲的是古印度宝典国国王有三个王子,最小者名萨埵。一天,萨埵与二兄到树林间游玩,返回的路上,见到一只母虎和几只幼虎饥饿得躺在地上奄奄待毙,兄弟三人皆生恻隐之心,但却想不出救助它们的办法,因为老虎只吃新鲜血肉,不吃别的东西。萨埵太子决心用自己的躯体来拯救这些饿虎,他让两个哥哥先走一步。自己返回饿虎旁边,让虎吃他。但虎已经饿得无力咬他。萨埵登上山岗,以树枝刺破喉咙,从山岗上跳下去,血流虎旁。虎先吸食他的鲜血,然后把他的肉吃掉。萨埵二兄发现弟弟不在,急忙返回寻找,只见一堆白骨,他们知道萨埵已经舍身,便匆匆回家告知父母,国王和王后得知萨埵已死,非常悲痛,就在萨埵死的地方,造塔供养。萨埵本生故事绘于第254窟南壁。采用异时同图的方法,在一幅画中表现五个连续发展的情节,完整地表现出故事的全过程。

鹿王本生(局部)第257窟西壁

鹿王本生故事讲述古代印度的恒河岸边树林中,生活着一只美丽的九色鹿。一天,有人失足落水,大声呼救。九色鹿奋不顾身地跳入急流,救起溺人,溺人感激,长跪谢恩。九色鹿说:“不用感谢,只希望不要把我所在的地方告诉别人,人们贪图我的皮毛,会加害于我。”溺人允诺发誓而去。那天夜里,王后梦见一只美丽无比的九色鹿,醒来后便要求国王去捕猎九色鹿,用鹿皮给自己做衣服。于是国王宣令:有告知九色鹿踪迹者,赏以重金。溺人见利忘义,贪图重赏,便到王宫告密。第二天,溺人带着国王的兵马,来到了九色鹿所在的树林。九色鹿正在午睡,好友乌鸦把它叫醒。这时国王的军队已将它包围,九色鹿四面张望,见到溺人,顿时明白原因。它从容不迫地走到国王面前,向国王讲述救起溺人的经过。国王听后非常感动,想到一只鹿竟有如此情义,当即下令全国不允许捕杀九色鹿。溺人遭到报应,身上长满了毒疮。这个故事画在第257窟西壁,采用长卷式构图,表现(1)溺人落水、(2)九色鹿救溺人、(3)溺人跪鹿前谢恩、(4)王后要求国王捕鹿、(5)溺人告密、(6)国王出行捕猎、(7)九色鹿在国王前告知始末等情节。

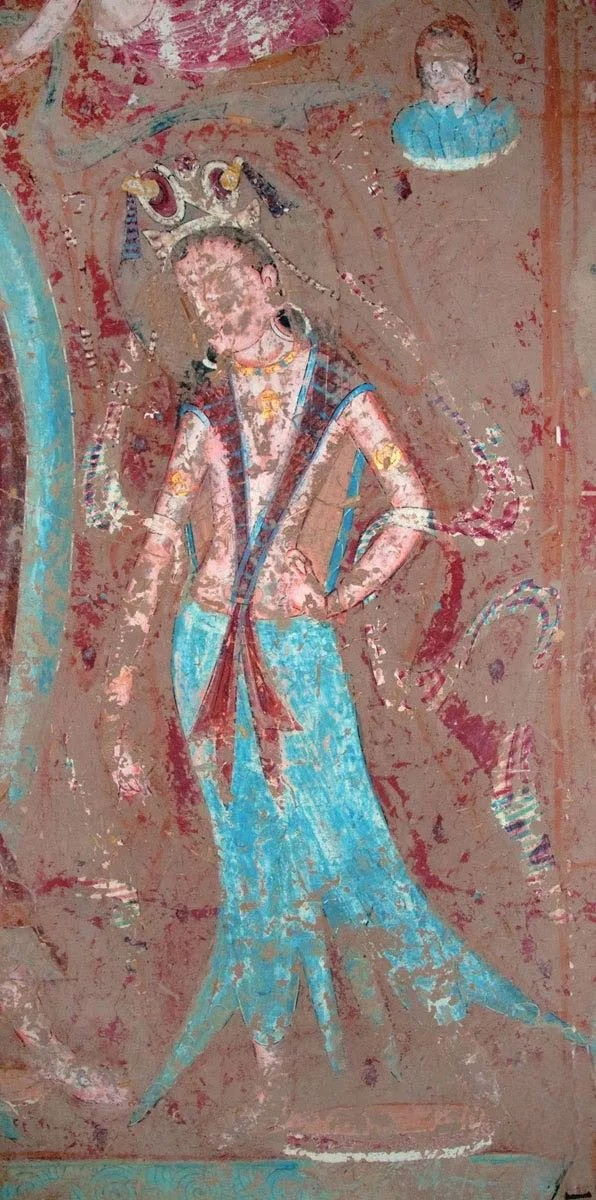

胁侍菩萨 第263窟南壁

北魏的人物画,线描多为铁线描法,色彩以石青、石绿与土红相配合,具有明朗而强烈的效果。北魏菩萨的造型,身体修长,头部微低,腰较细,立像往往朝一个方向挺立,双腿分开,站得较直。代表作有第263窟南壁三佛说法图中的菩萨。

尸毗王 第254窟北壁

第254窟北壁的尸毗王本生故事画中,以西域式画法表现的尸毗王形象,其身体略呈“S”形弯曲,手与足的姿势,都体现着印度式的人体美,特别是面部表情沉静、从容,表现出尸毗王慈悲与宽容的精神,从身体动态和面部表情的细腻刻画中提示出人物的内心深层世界,是西域式人物画的优秀之作。

飞天 第257窟中心柱正面龛内

第257窟中心柱正面佛光两侧上部各有二身飞天构成一组,上面的一身飞天扬起两手,应节而舞,身体似乎在向下落;下面的飞天一边弹奏琵琶,一边仰头悠然地向上升起,两身飞天相互动作协调,一上一下、一强一缓、一动一静,尽管身体仍显僵直,却给人以优美的感觉。

魔怪形象 第254窟南壁

第254窟的尸毗王本生、降魔变等也具有单幅多情节的特征。采用了中轴对称的构图,以突出释迦牟尼的形象。如降魔变,佛在中央结跏趺坐,表情沉着镇静,周围众多的魔兵向他大举进攻。这些魔兵牛头、马面,奇形怪状,有的呲牙咧嘴,有的张口呼叫,手执各种兵器,气势汹汹地杀向佛陀。这些魔鬼形象,实际上是把兽与人的形象组合在一起,使之表现出狰狞、凶恶、丑陋等方面令人恐怖的形象。对魔鬼的塑造也表现着画家的想象力和表现力。画面下部,一侧画三个美貌的魔女,搔首弄姿,作出百般媚态;另一侧画三个丑陋的老妪,表情尴尬无奈。画家通过描绘周围众多骚动不安的人物来衬托释迦牟尼心境的平静。

(未完待续……)

•转整编辑自赵声良著《敦煌石窟艺术简史》

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,本文转自塑跑,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。