十六国南北朝(一)

【北朝】(386年—581年),指中国南北朝时期存在于北方五个朝代的总称。北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝(继承北周疆域的隋由于灭亡南朝陈,完成了统一大业,所以没被称作北隋,而是被后世称为隋朝)。从北魏统一北方开始到隋文帝建立隋朝为止,与南方地区相继出现了宋、齐、梁、陈四个朝代对峙,合称南北朝。唐朝官修正史尊奉南北朝共为正统。

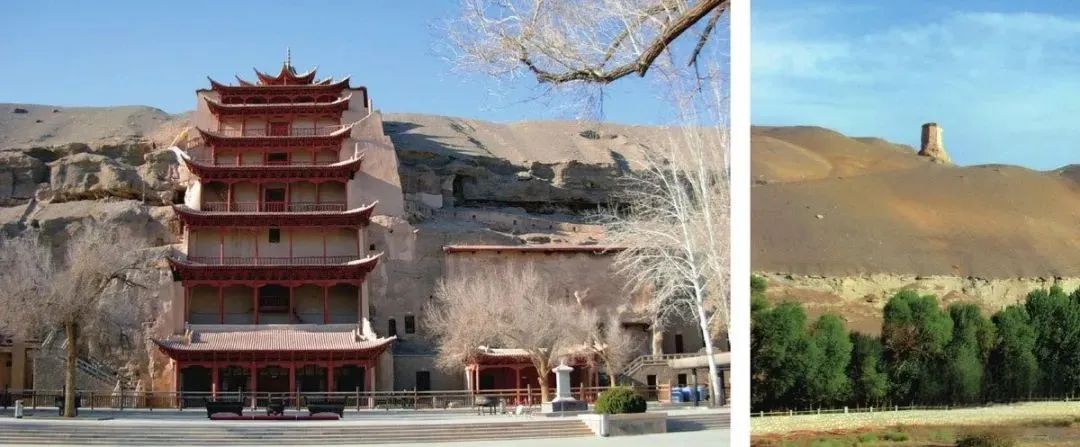

敦煌石窟包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞和瓜州县境内的榆林窟、东千佛洞,肃北县境内的五个庙石窟。在古代都属于敦煌文化圈内。

敦煌壁画按主题内容可分为七类:尊像画、佛经故事画、经变画、中国传统神仙、佛教史迹画、供养人画像、装饰图案画。

经变画是中国艺术家创造的具有中国风格、中国气派的佛教艺术,敦煌石窟共有三十多类经变画,如弥勒经变、阿弥陀经变、法华经变、维摩诘经变、华严经变等等,它们形式多样,各骋奇思妙想,表现了当时人们想象的佛国世界。

据唐代的文献和莫高窟唐代碑文记载,前秦建元二年(366年)一位叫乐僔的高僧在此开凿了第一个石窟,不久,另一位高僧法良在乐僔的窟旁又开凿了一个石窟。此后,石窟开凿就越来越多,到了唐代,已达一千多座。这一片石窟被称为“莫高窟”,也叫千佛洞。

莫高窟外景

莫高窟大部分洞窟集中在南区,1907年斯坦因在莫高窟对他认为有价值的洞窟进行了编号,共编18号。1908年伯希和最早对石窟进行了较为详细的调查,并对洞窟作了编号,共有183号,其中又有一些洞窟编为另一些窟的附号,把附属部分合起来,共有400多个洞窟编了号。伯氏的编号在很长时期内成为人们了解和研究洞窟的依据。1941年张大千在敦煌对莫高窟进行重新编号,共编309号,其中又包括一些附属耳洞,合起来也有400多窟编了号。敦煌艺术研究所成立后,开始对洞窟进行更为科学和细致的调查编号,于1951年公布了新的编号,共有469个。

莫高窟北区洞窟

莫高窟北区共存洞窟248个,包含原已编号的5个窟(461-465号)和新编号243个。

石窟从功用上来看,主要有:礼拜窟、禅窟(用于坐禅修行)、僧房窟(用于僧人的生活)、瘗窟(用于埋葬死者)、廪窟(用于贮存物品)等等。南区除了少数的禅窟外,大部分都属于礼拜窟,供人们观瞻拜佛,因此窟内造出佛像,绘制壁画。另外几类洞窟都集中在北区,大都没有塑像和壁画。

1938年,画家李丁陇到敦煌临摹壁画,他是第一个到敦煌临摹壁画的人。1941年,画家张大千到敦煌开始了为期近两年的临摹和调查。张大千为洞窟编号共编309号,并大致分出了洞窟的时代。在敦煌文物研究所的编号没有公布之前,张大千的敦煌石窟编号被学术界普遍采用。1942年画家谢稚柳也到敦煌临摹壁画,后来写成了《敦煌艺术叙录》。

1940年6月,中国教育部成立“西北艺术文物考察团”,由画家王子云任团长。

向达于1942年参加由中央研究院组织的西北史地考察团,任考古组组长,从1942年至1944年开始对河西走廊及敦煌石窟、阳关、玉门关遗址作过考古调查。

1944年1月,中国政府设立敦煌艺术研究所,隶属教育部。敦煌艺术研究所的成立,标志着敦煌石窟无人管理的时代从此结束,对敦煌石窟有计划的保护与研究工作逐步展开。

十六国北朝的敦煌石窟艺术

十六国北朝时期是莫高窟营建的第一个阶段,据考古学家的分期研究,现存石窟主要分为四期:(1)十六国的北凉(401-439);(2)北魏 (439-534);(3)西魏 (535-556);(4)北周(557-581)。其中的年代与实际朝代更替有些差别,主要是以敦煌本地的实际情况来定的。

【北凉】(397年~460年),十六国时列国之一,都城姑臧,传二主。开创者是段业。401年蒙逊诬男成谋反,段业斩男成,蒙逊以此为借口攻杀段业,仍称凉州牧,改元永安,继承凉州王霸之地。

北凉的三个洞窟中,第268窟是禅窟,第272窟平面为方形,窟顶近似覆斗顶,第275窟则是纵长方形盝顶窟。

268窟(北凉)禅窟

多室组合的禅窟形式,源于印度的毗诃罗窟。毗诃罗(Vihara),指僧院、僧房,也称精舍。既是出家人起居生活之处,也是修行之所。

272窟(北凉)殿堂窟

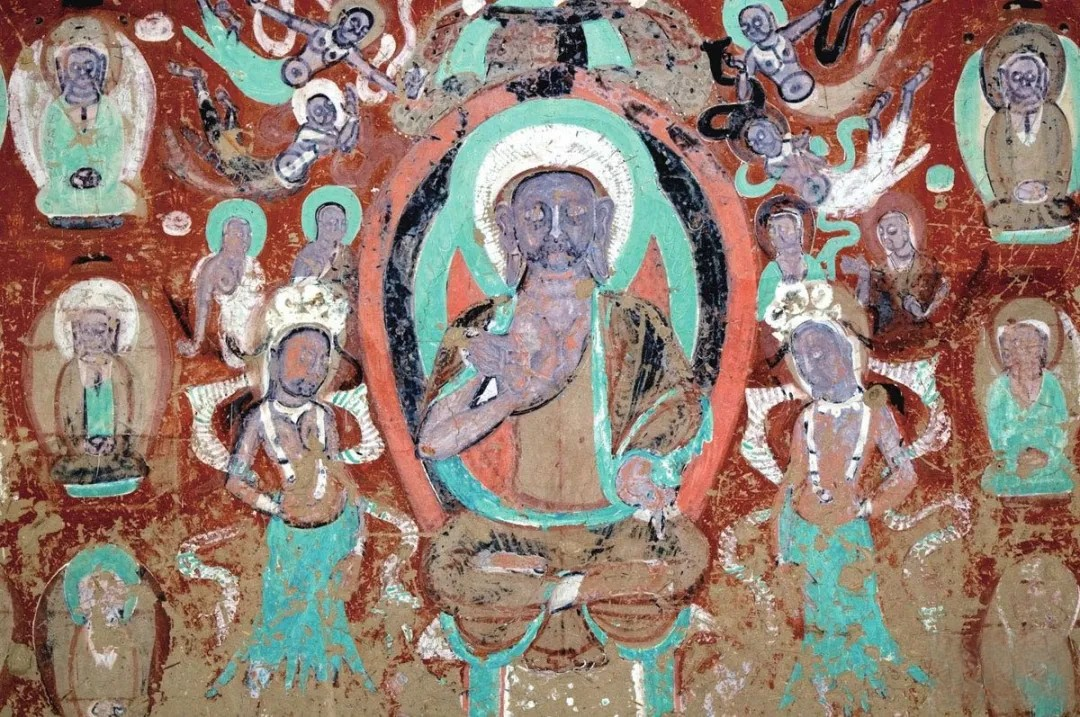

说法图 第272窟北壁

第272窟南、北、东壁的大部分壁画都画出千佛的形象。千佛,包括过去世庄严劫千佛、现在世贤劫千佛、未来世星宿劫千佛,称为“三世三千佛”。

胁侍菩萨 第272窟龛内南侧

胁侍菩萨是修行层次最高的菩萨,其修行觉悟仅次于佛陀或等同于佛陀。在没有成佛前,常在佛陀的身边,协助佛陀弘扬佛法,教化众生。按照佛教的理论,大千世界十方三世之中有无数佛,一方佛土,有一佛教化众生。而每一佛都有两位或几位胁侍菩萨。

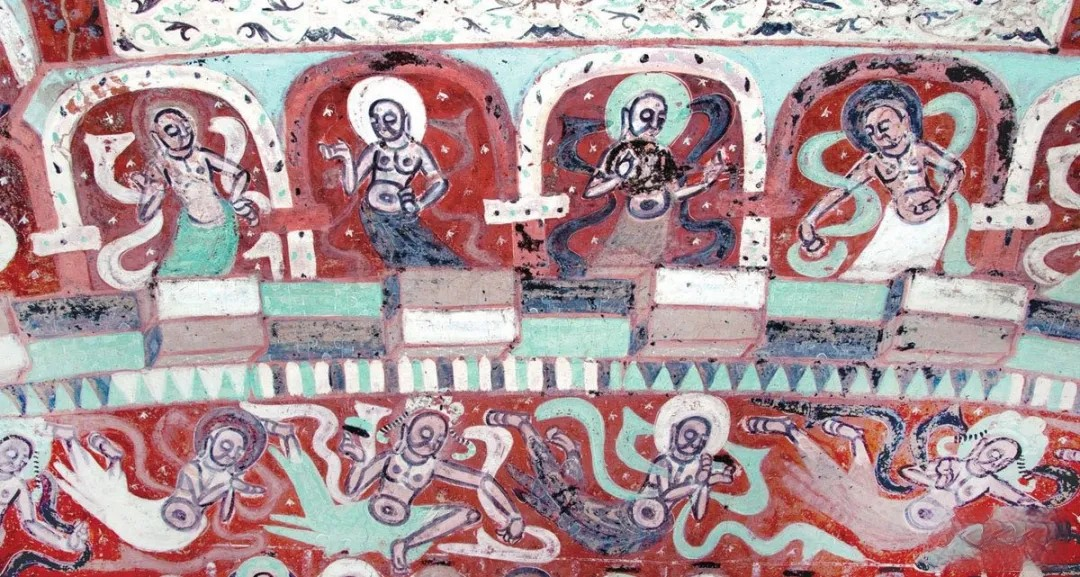

天宫伎乐与飞天 第272窟窟顶南披

飞天是壁画中一个特殊的角色。佛经中在叙述佛说法的时候,常常会讲诸天前来歌舞或散花供养,在有关佛本生、本行等故事中,悉达多太子诞生、成长出家以至最后成佛等许多重要的场合,都会描写诸天人、天女赞叹歌舞或者散花的情景。

天宫伎乐是指在天宫歌舞和奏乐的天人。壁画以连续的圆拱顶建筑表示天宫,下部还画出凹凸状的栏墙。每个圆拱形建筑中有一身天宫伎乐,或舞蹈、或奏乐。正是表现佛经所记弥勒所居兜率天宫的天人、天女奏乐、歌舞的情景。

藻井 第272窟 窟顶

272窟藻井装饰十分华丽,有不同表现形式的忍冬纹作边饰,中央为圆形的莲花,岔角分别有火焰纹及飞天。在井心向上凸进形成的侧壁,还画出垂角纹样。

佛光图案 第272窟

第272窟的佛光图案包括头光与背光两部分,头光分出5层,分别用石绿、土红等颜色形成变化,分别画出火焰纹和千佛;背光也有五层,分别有忍冬纹、飞天和火焰纹。背光顶部通常为尖形,大约为了表现火焰的样子,把飞天画在背光里。

双树龛 第275窟北壁

圆拱龛的佛龛两侧分别浮塑出一棵树,树冠部分向中央倾斜而代替了龛楣的形式,称作双树龛。

交脚菩萨像第275窟西壁

第275窟这身菩萨彩塑高达3.34米,是十六国北朝时期敦煌石窟中最高的塑像。由于塑像高大,本窟没有为主尊开佛龛,这也是敦煌石窟中独特之例。

阙形龛 第275窟南壁

阙形龛是把汉式建筑中“阙”这一建筑类型用来作为佛龛的。“阙”起源很早,至迟在西周时期文献中已出现“城阙”一词,到东汉时,阙主要是作为一种礼制性建筑而存在。因此,阙在人们的心目中具有权力、级别的象征意义。

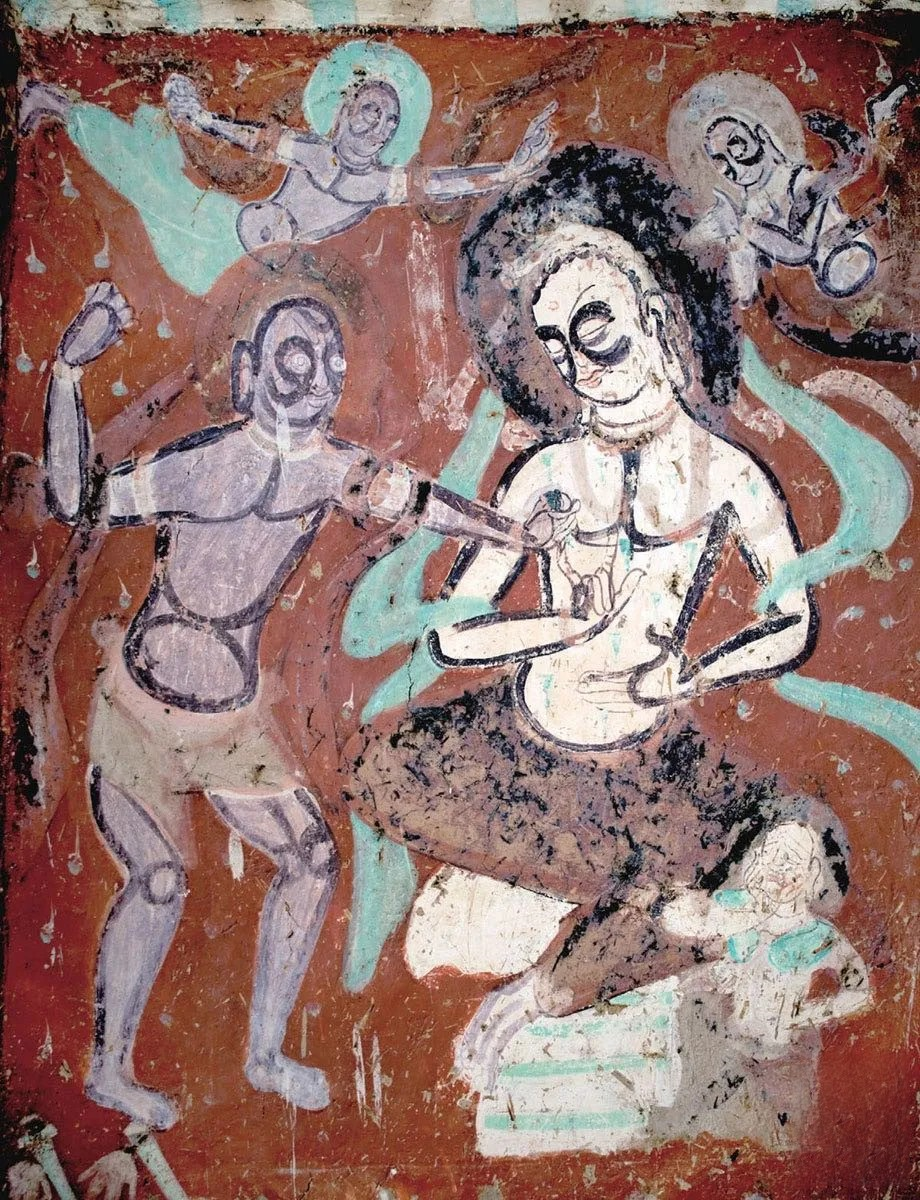

毗楞竭梨王本生第275窟北壁

北凉壁画的故事画包括本生、本行和因缘故事。本生(Jataka)是指佛前世所做各种善行,本行是指佛现世的生平故事(也称佛传),因缘是指佛陀教化众生的故事。

楞竭梨王本生故事表现毗楞竭梨王为求得婆罗门劳度叉说一偈言,不惜身命,让人在自己身上钉一千个钉子的故事。画面描绘毗楞竭梨王端坐中央,头上方左右两侧各画飞天一身,右侧画一婆罗门左手扶钉,右手挥锤,正在向毗楞竭梨王的胸部钉钉。毗楞竭梨王的胸腹双臂上,有用石绿色画出的锥形钉状物若干个。毗楞竭梨王左膝下画一眷属,单腿而跪,右手遮面作痛哭状。

•毗楞竭梨王就是释迦牟尼的前生。

第275窟北壁 供养人

出资造窟者称为供养人,壁画中往往画出供养人的画像。北凉时期的供养人画像很小,大多已漫漶,第275窟北壁绘一列供养人达三十多身,最前端有二人持长角吹奏。供养人大部分已模糊不清,但在20世纪90年代移开宋代隔墙之后,露出部分供养人像,还保存相对清晰的色彩与线条,供养人着胡服,双手合十奉莲花,意态恭谨。

(未完待续……)

•转整编辑自赵声良著《敦煌石窟艺术简史》

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,本文转自塑跑,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转发,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。