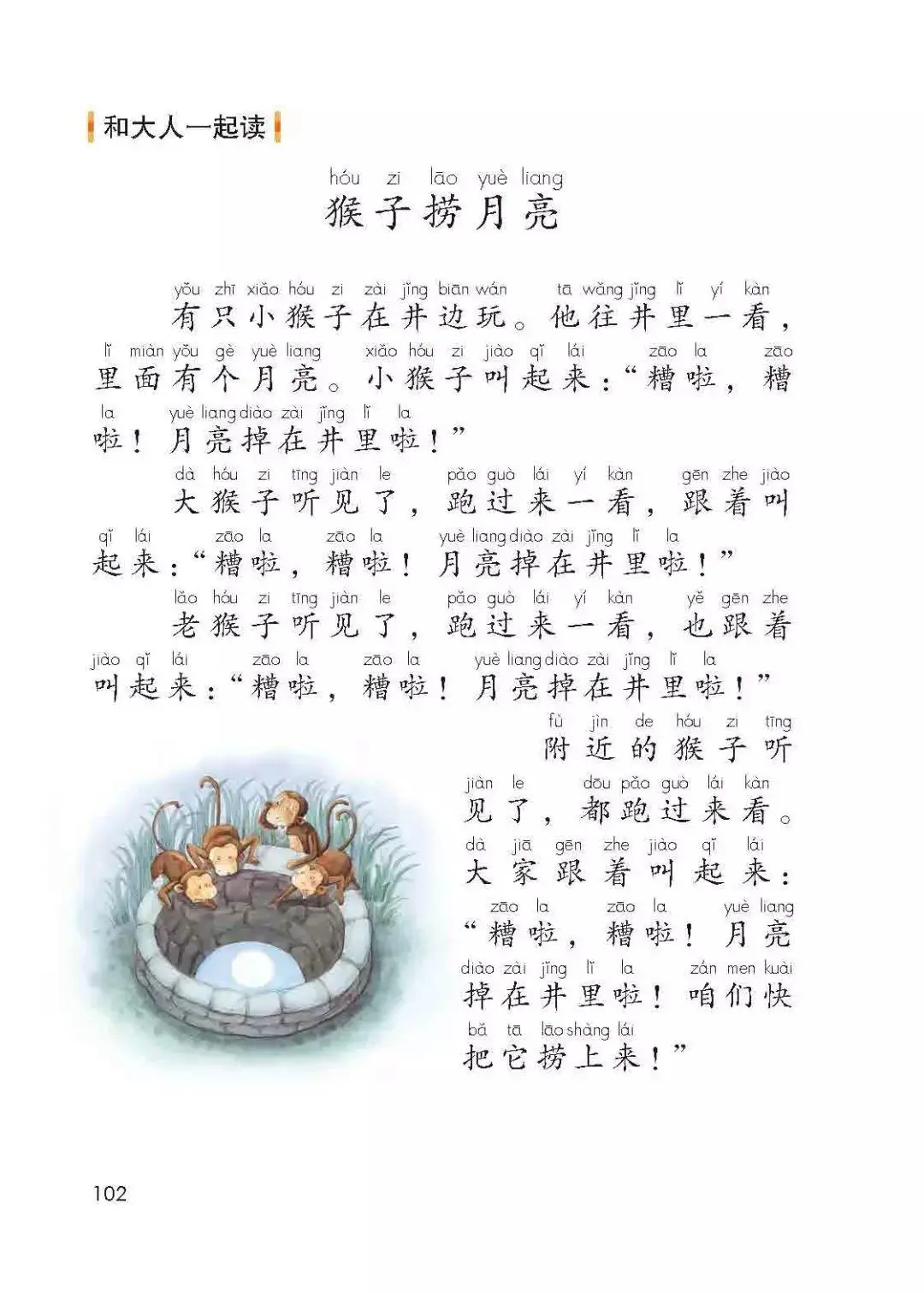

《猴子捞月》的故事,从小到大我们听过不知多少遍,也见过很多版本,应该是无人不知、无人不晓,还被编进了小学生语文教材。

在古老的故事中,“猴子捞月一场空”的寓意,将猴子捞月的举动和愚笨联系在一起,希望警醒世人以启智。但是,您知道这个故事的来源吗?

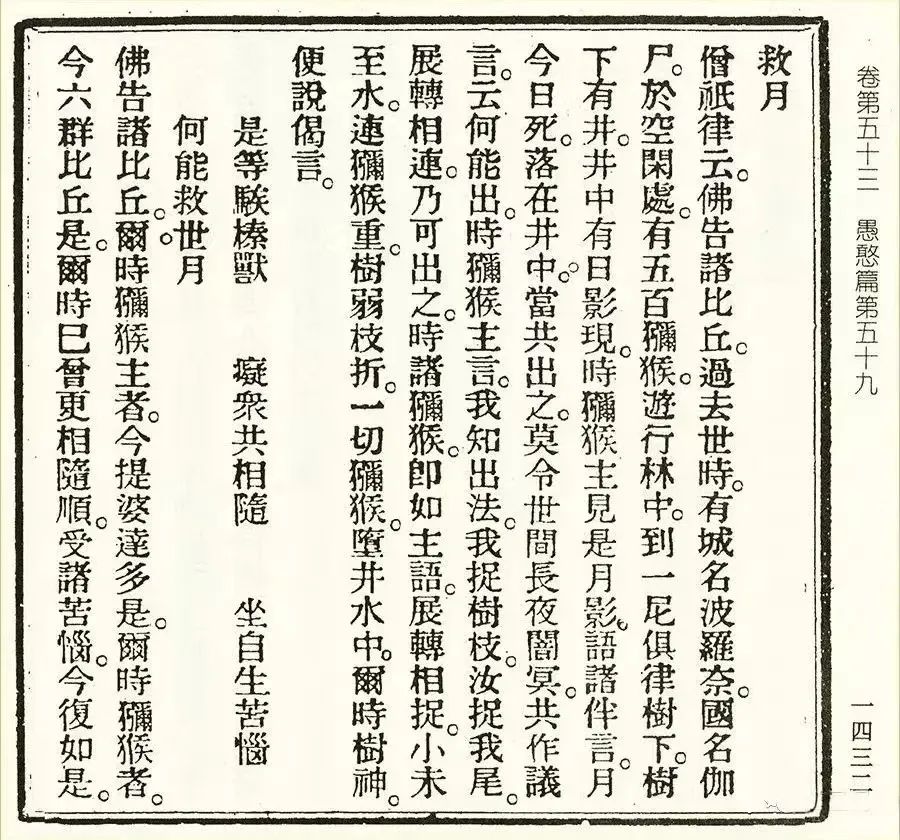

该故事(亦称“水中捞月”)出自唐沙门道世《法苑珠林》卷五十三“愚憨篇”,该篇下设“述意部”、“般陀部”和“杂痴部”三部。

其中,“杂痴部”引述13个故事,有8个故事出自《百喻经》,而第三个故事题目为“救月”,说的就是猴子捞月。

原文如下:

僧祇律云:佛告诸比丘,过去世时,有城名波罗奈,国名伽尸,于空闲处,有五百猕猴,游行林中。到一尼俱律树下。树下有井。井中有日影现。

时猕猴主见是月影,语诸伴言:月今死,落在井中,当共出之,莫令世间长夜暗冥。共作议言:云何能出?

时猕猴主言:我知出法,我捉树枝,汝捉我尾,展转相连,乃可出之。时诸猕猴,即如主语,展转相捉,小未至水,连猕猴重,树弱枝折,一切猕猴堕井水中。

尔时树神,便说偈言:是等騃榛兽,痴众共相随,坐自生苦恼,何能救世月?

佛告诸比丘:尔时猕猴主者,今提婆达多是;尔时猕猴者,今六群比丘是。尔时已曾更相随顺,受诸苦恼,今复如是。

《救月》的故事最早见于东晋佛陀跋陀罗与法显共译的佛典《摩诃僧祇律》卷七(简称《僧祇律》)。南朝梁僧旻、宝唱等撰集《经律异相》时,把它收入该书卷第二十一的声闻恶行僧部第十。唐三藏法师译的佛典《根本说一切有部毘奈耶破僧事》卷第二十也载有这一故事。

在“救月”里,佛给比丘(男性出家受具足戒者)们讲了这样一个故事:

过去很久以前,有一个伽尸国,伽尸国国内有座波罗奈城,在城郊人迹稀少的树林中,有500只猕猴。

有一天,猕猴们在树林中游玩,来到了一棵尼俱律树下,看到树下有口井,并看到井中有月亮的影子,月影在井中一晃一晃。

这群猕猴的猴王见到这月亮的影子在井中,就对那些同伴们说:“月亮今天掉到了井中,我们应当共同努力一起把它救出来,免得叫世界上每个夜晚,漫漫长夜都是黑沉沉的,昏暗暗的。”

众猕猴们共同商量说:“怎样才能救出月亮呢?”

猴王说:“我知道救出月亮的方法,我攀在树上,捉住一根树枝,你们捉住我的尾巴,一个连一个,连起来,就可以捞出月亮了。”

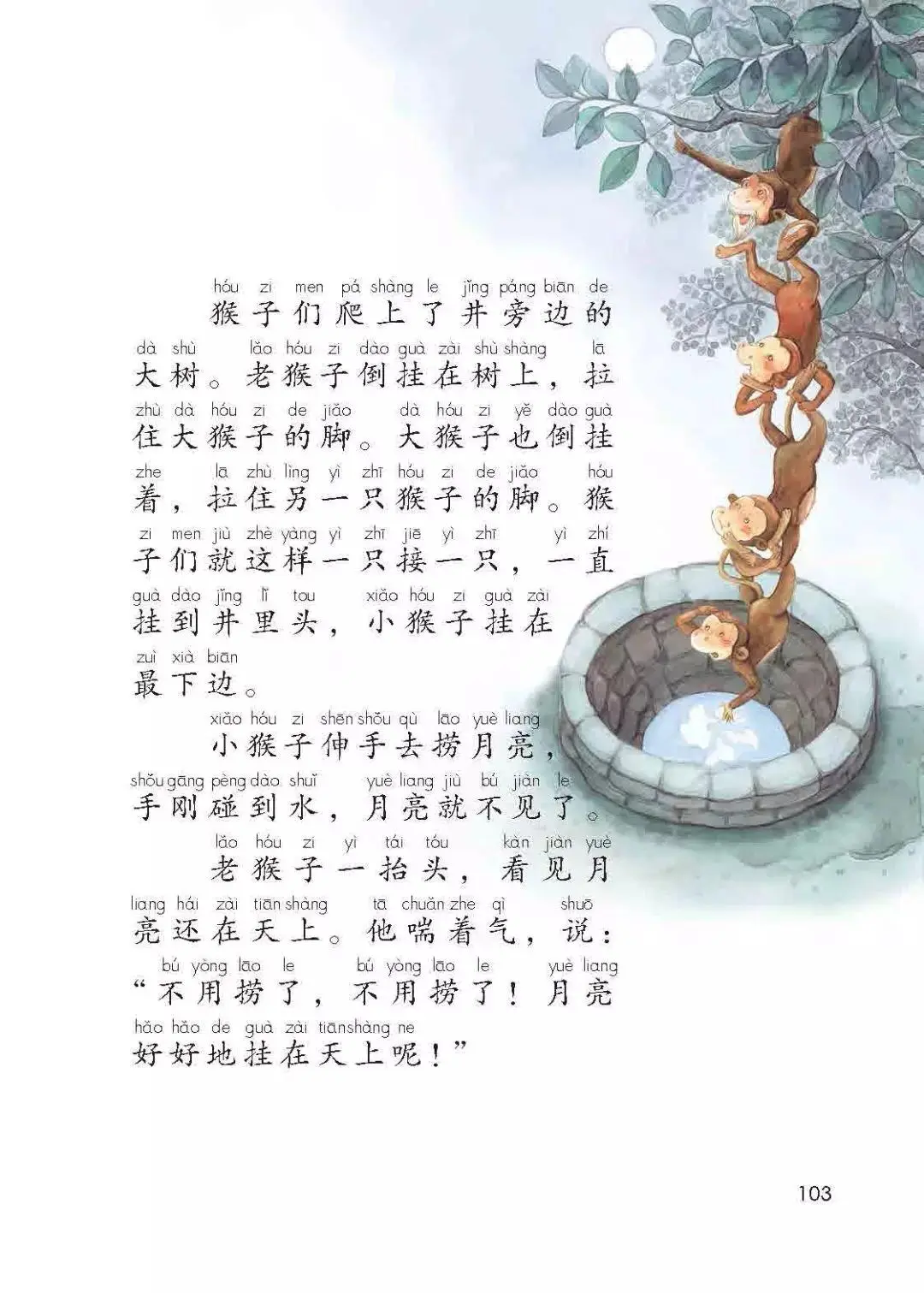

于是,那群猕猴就按照猴王的话一个接一个抓住下面猴子的尾巴,挂成一长串,慢慢接近了井水。

差一点接近水面时,连在一起的猕猴太重,树枝弱小,承受不住,“咔嚓”一下,树枝便折断了,所有猕猴都掉到了井水中。

故事结尾,树神见此说一偈子,批评这类猕猴是“騃榛兽”,自寻苦恼。“騃”音同“皑”,是痴呆、愚蠢的意思。“騃榛兽”意为树林里的蠢兽。佛正告比丘们:猕猴主好比是“提婆达多”,那些猕猴们好比是“六群比丘”。

提婆达多,是斛饭王之子,世尊从兄弟,曾教阿闍世王弑父,还以大石掷佛而伤佛足指者。“六群比丘”是指佛在世时,六个“恶比丘”,结党多作非威仪之事,佛制戒多缘此六群而起。

了解整个故事的原委之后,小编忍不住再次感慨:真是方向不对,努力白费。跟对“大哥”太重要了,否则盲目跟风,不仅会竹篮打水一场空,甚至还会酿成悲剧,最终害人害己!

写到这里,小编也好像突然之间血脉觉醒,对自己发出一串灵魂拷问:自己每天心心念念的追寻的那些好吃好喝好玩的,有没有可能也是那“水中月”?带自己捞月的“猴王”是谁?……真是细思极恐。

这一刻,小编深深体会到了标题的含义——佛陀,这位伟大的智者,真的一直在陪伴我们成长!

六时吉祥

福慧圆满

◎青岛观音寺公众号发布的一切内容均为公益性分享,文章、图片来源于网络,由本寺编校发布,版权归原作者所有。若有版权问题,请及时联系我寺处理。文中内容不代表本寺观点。

欢迎大家积极转载,共同弘扬佛法。分享文章的一切功德,皆悉回向文章原作者和各位读者。感恩。