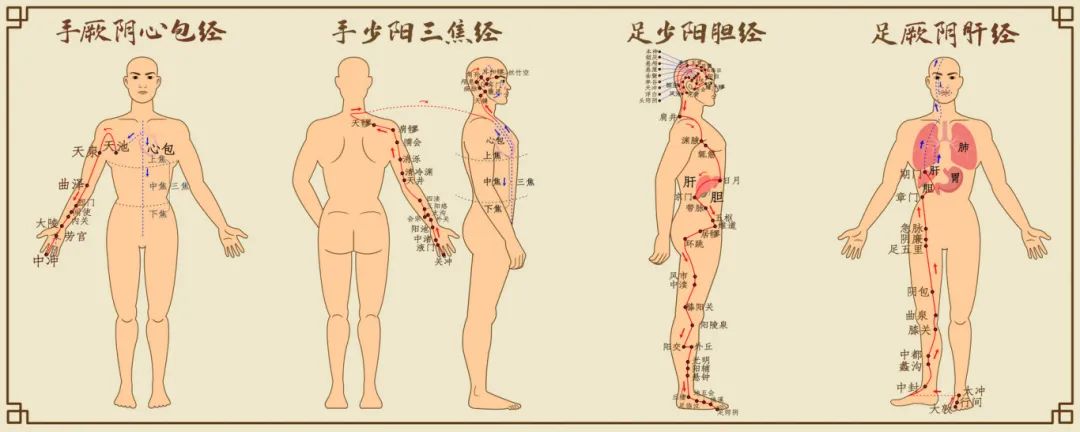

胃痛反复发作,腹泻与便秘交替折磨? 别烦恼,中医袁博士为您排忧解难: 只需简单揉按穴位,巧妙搭配呼吸调理,就能逐步养出强健肠胃。从精准解读腹部穴位分布的 “腹部地图”,到剖析情绪与饮食的相关禁忌,袁博士将手把手传授中医智慧,助您夯实健康根基,每天都能元气满满,活力四射! 01 探索肚子里的 “健康地图”: 胃与肠的所在之处 胃究竟在身体的哪个位置呢? 胃处于肚脐上方略微偏左的地方,它承担着“消化第一关”的重任。吃饱后,手摸肚子上方鼓鼓的位置就是它啦! 中医认为,脾胃是“后天之本”,负责消化吸收,就像身体的“营养加工厂”,它有条不紊地进行消化与吸收,为全身源源不断地输送养分。 肝胆坐落于肚脐的右侧区域,它们不仅是人体重要的代谢和解毒“工厂”,还在消化过程中扮演着关键角色。肠道则围绕肚脐向四周分布开来,承担着对食物进一步消化吸收以及排泄废物的重任。 一般而言,身体发出的疼痛信号往往与相应部位的器官密切相关。如果疼痛集中在肚脐以上,大多与胃部问题脱不了干系;肚脐周围出现不适,则大概率是肠道在“抗议”;而肚脐以下部位的疼痛,通常和妇科疾病或者泌尿系统健康状况有关联。 02 养生关键:护好“三焦” 中医把身体分为“三焦”: 上焦(心肺区):胸口到锁骨,主呼吸和血液循环。 中焦(脾胃区):胸口下到肚脐,消化食物、吸收营养的核心区。 下焦(元气区):肚脐以下到小腹,藏着先天元气,管生殖、泌尿,是身体“根基”。 养生重点,三个关键: 1.小腹要暖:别让肚子受凉,尤其是女性,可常捂热水袋或艾灸关元穴(肚脐下3寸)。 2.脾胃要养:少吃生冷油腻,规律三餐,避免暴饮暴食。 3.呼吸要深:尝试进行深度呼吸练习,吸气时想象气沉小腹。这种深呼吸方式益处多多,能缓解失眠、手脚冰凉,让气血畅通。 Happy Day 03 肠胃病从哪儿来?如何调理? 1.胃病:情绪的“受害者” 胃病多是“气出来”的!当人处于生气、焦虑状态时,胃会“罢工”,表现为胀气、反酸。按揉中脘穴(肚脐上4寸)能快速缓解。 2.不良习惯:胃部健康的“隐形杀手” 长期存在的不良生活习惯,如熬夜、过度食用辛辣食物以及频繁饮酒等,会让胃黏膜“伤痕累累”,久而久之,甚至可能引发胃溃疡。 3.肠道问题:菌群失衡是元凶 便秘、腹泻、肚子咕噜叫等肠道异常状况,可能是肠道菌群失调。日常生活中,应多吃富含膳食纤维的食物,像燕麦、各类蔬菜等,同时,要尽量少吃外卖和油炸食品。 中医说“肠道通,头脑清”,当大便不畅时,体内毒素无法及时排出,就容易引发上火、头晕等症状。此时,常按天枢穴(肚脐旁2寸)能起到不错的调节作用。 4.舌头:反映健康的 “报警器” 舌苔厚白:湿气重,少吃冷饮,可以煮点薏米红豆汤; 舌头发红有裂纹:胃火旺,避免熬夜,喝菊花茶或绿豆汤。 04 腹部穴位按摩法: 简单实用的养生方法 1.中脘穴:胃部不适的“调理枢纽”: 肚脐上方4寸,胃胀时打圈揉按5分钟,能顺气止痛; 2.天枢穴:肠道健康的“守护者”: 肚脐旁开2寸,便秘或腹泻时艾灸10分钟,帮助肠道“恢复秩序”; 3.关元穴:女性健康的“温暖源泉”: 肚脐下3寸,手脚冰凉、姨妈痛的女性,每天温灸15分钟,暖身又养元气; 4.气海穴:补气养血的“能量站”: 肚脐下1.5寸,补气要穴,改善气虚乏力。 05 养生秘诀: 身体是个“记录本” 1.情绪别憋着:生气时深呼吸10次,默念“不拿别人的错惩罚自己”; 2.饮食要有节:饭吃七分饱。把握健康分寸,比如火锅配凉茶不如配温水; 3.上下要通畅:养成良好的习惯,每天按时排便,小便别憋着,就像“垃圾及时倒,房间才清爽”,让身体时刻保持畅通。 中医养生不复杂, 从揉腹、调息这些日常小事入手, 就能收获惊喜效果。 用中医智慧守护肠胃健康! 中医养生干货持续输出! 下周六(4月12日), 袁博士准时在线, 继续带大家探索腹部养生奥秘。 本期继续分享了中医护肠胃窍诀:仙人揉腹操,手把手教你通过简单的揉腹动作,激活腹部气血,提升健康活力。记得锁定,咱们不见不散! ◎ 部分图文来源于网络,版权归原作者所有。由于个体差异性,文中内容仅供参考,如有需要请找专业医生及时就诊。如有不当之处请及时联系,我们会在第一时间进行处理,感恩!

肝胆与肠道:紧密相依的 “邻居” 关系。